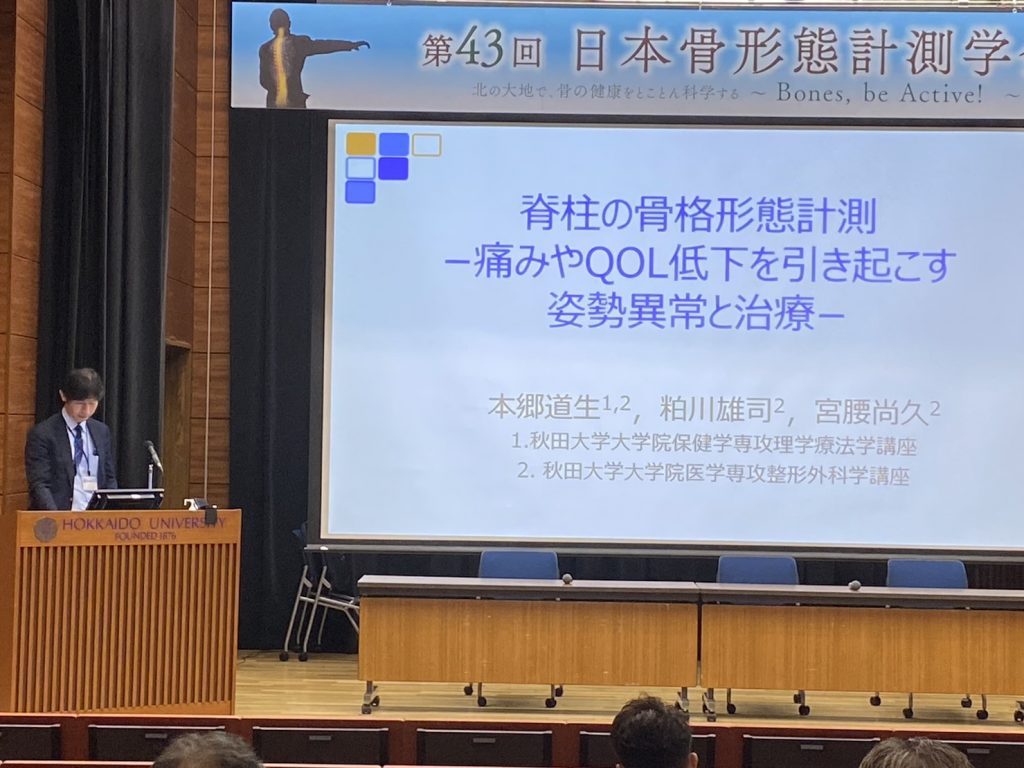

令和5年8月25日、本郷道生教授の就任記念祝賀会がパーティーギャラリーイヤタカにて執り行われました。本郷教授は本年度より保健学科理学療法学講座の教授に就任されました。この度は医局員のみの現地参加となりましたが、コロナ等の影響もなく無事に開催することができました。はじめに宮腰教授よりご祝辞を賜り、続いて粕川准教授より祝杯のご挨拶を頂きました。

関連病院の先生方からは、就任を祝福する沢山の祝辞が届いており、司会の工藤先生よりご紹介いただきました。また、歓談中には各関連病院の就任お祝いメッセージ動画が上映されました。木村先生より素晴らしく編集された動画には、本郷教授の若かりし頃の写真も織り込まれ、会場を沸かせておりました。コメディカル含め和気あいあいと撮影されたものや、TikTokのような面白い編集のお祝い動画など、関連病院それぞれの色が現れたどれも素敵なメッセージで、会の雰囲気がより和やかなものとなりました。また、今回学会のために参加がかないませんでした野坂准教授からも熱いメッセージを頂戴し、頭から華麗にイリザロフ創外固定器を纏ったその姿で、会場は大いに盛り上がりました。お忙しい中動画作製にご協力いただいた先生方、誠にありがとうございました。

会も終盤に差し掛かり、本郷教授へ宮腰教授より記念品の贈呈がなされ、差し出がましく私中西より花束を贈呈させて頂き、そして本郷教授よりご就任のご挨拶を賜りました。本郷教授がこの医局で積み上げてきたもの、情熱を注いでこられた脊椎診療、同門の先生方への感謝のお気持ちをお話され、そして医局員一人ひとりへの温かいお言葉を頂きました。本郷教授のお人柄が現れたご挨拶であったと感じます。 最後に永澤講師のご挨拶で締めていただき、記念撮影を行い、名残惜しくも無事に閉宴となりました。本郷教授は理学療法講座での業務と併行し、引き続き臨床でも脊椎診療に携わっていかれます。お身体には十分お気をつけて、今後とも我々若手へのご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。