去る2023/10/13、我々秋田大学A-BONEグループは、世界的な骨代謝学会として名高いASBMRに向けて旅立ちました。国内線とは異なる搭乗手続きに内心戸惑っていたのか、コートをその場に忘れて保安検査を通過して、館内放送で呼び出されるという小事件から幕を開けました。まずは秋田から羽田へ飛び、国際ターミナルの江戸小路で最後の日本食を噛み締め、開催地のバンクーバーに向けて出国。

決意新たな粕川准教授、岡本先生、渡辺先生

十分に眠気を蓄えていたつもりでしたが全然寝付くことができず、一方、機内食でビールを頼んでいた粕川准教授は熟睡しており、到着前から海外学会の経験値の差を感じたのでした。機内で食べたのが夜食なのか朝食なのかわからないでいるうちに、長かったフライトが終わりバンクーバーに降り立ちました。寝不足以外は順調と思っていましたが、われわれ大学院生のポスターがいつまで待っても運ばれてきません。ポスターの無いポスターセッションという悲劇的なビジョンが脳裏を一瞬よぎりましたが、スーツケースとは別部門の床に置かれている(転がっている)ことが判明しひと安心。次からはスーツケースの中に入れようと心に決めました。

現地時間は、ASBMR開催日の前日の昼下がり。ホテルに着いて一息ついた後は観光がてらに街を歩き、アメリカンなステーキハウスで最初の食事をとることにしました。そこは「グラム」表記の無い、「オンス」の世界。親しみの無い単位に量の想像ができていない我々は図らずもフードファイトをすることとなり、岡本先生に至っては、なんと肉だけで600gを超える皿と格闘しておりました。味は大層美味しく、また付け合わせの野菜もとにかく大きく、明日以降の学会に向けエンジンは満たされたのでした。

付け合わせのポテトも巨大!

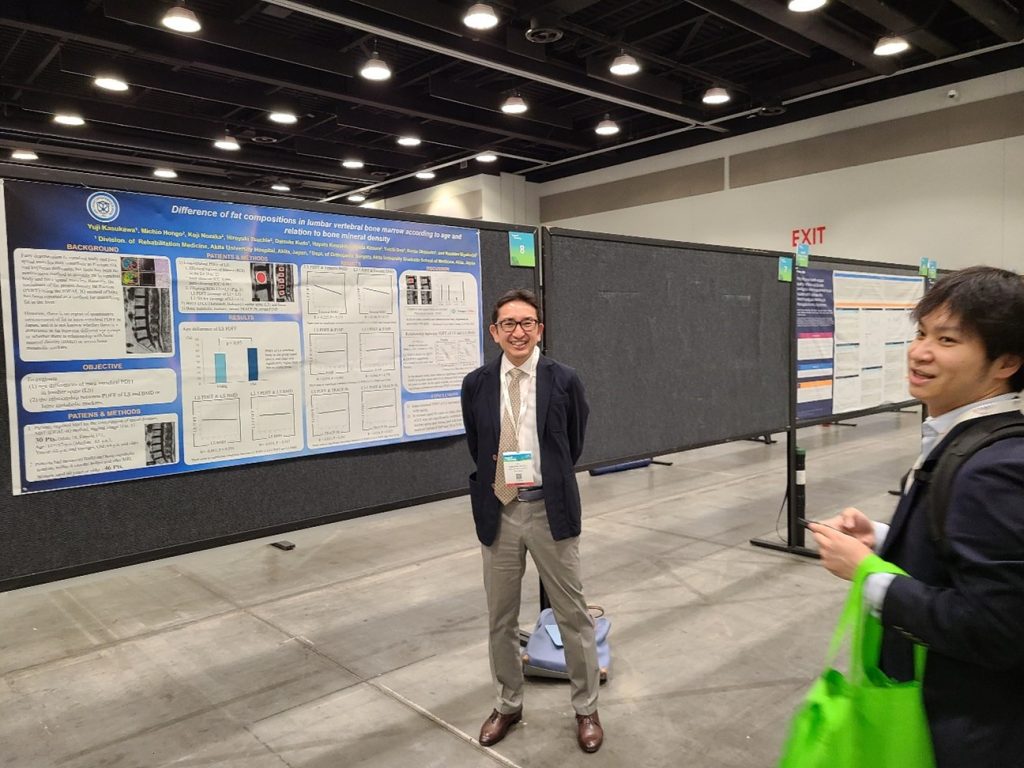

ASBMR開催日当日、ホテルから歩いて海沿いの会場へ。なぜか自分の参加証だけ文字化けしておりましたが、証明書とASBMRのロゴ入りのバッグを獲得。地下の売店にはパーティーグッズのような派手なシルクハットまで売られており、まさに骨代謝のお祭り。ポスター会場にはそこかしこにボードが用意されておりましたが、明らかに小さすぎるポスターが貼られていたり、縦向きに貼られて下にはみ出していたりと、セッションも含めてとても自由な雰囲気でした。粕川准教授のポスターセッションを傍で見守り、一仕事終えたあとは海に面したレストランで海鮮に舌鼓を打ちました。

受付後の記念写真

粕川准教授のポスターセッション

会場近くの海沿いの通りは非常に賑わっており、犬の散歩をする人やベビーカーを押す家族連れだけではなくランナーも非常に多く、カナダのジョギングシューズ事情をそれとなく知ることができました。かくいう私は、革靴は持参せずにアシックスのゲルカヤノとオンのウォータープルーフしか持って来なかったのですが、今出張を通じて足の痛みとは無縁でした。

蒸気時計の周りには観光客が大勢

名物と言われるガスタウンの蒸気時計を見届けたあとは、カナダ在住の現地ガイドさんとビール醸造所を巡りました。なんとこのガイドさんは、バンクーバーのガイドブックの執筆者でもあり、バンクーバー独特の交通機関の使用法や、本に載っていない店の情報をたっぷり教えて頂きました。電車やバスで移動し、クラフトビールの醸造所であるRed Truck Beer、Main Street Brewing、R&B Aleの3店舗に連れて行ってもらい、バンクーバーのビールをこれ以上ない程満喫することができました。

1件目で飲み比べセット(Flight)を注文

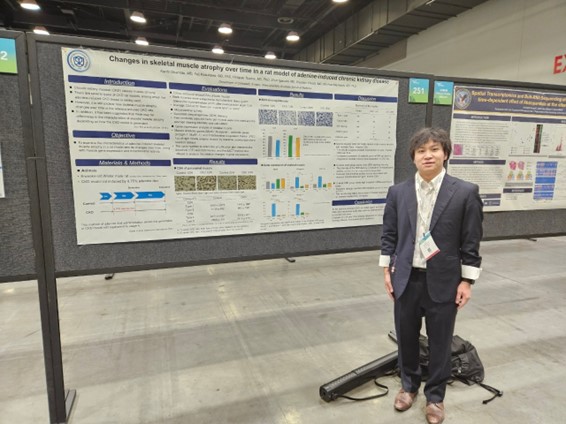

ビールを堪能しつくした翌日は、岡本先生と渡辺先生と私のポスターセッションのため再び会場へ赴きました。会場の配置は偶然にも渡辺先生と私が向かい合い、さらにお互いの隣に日本人の先生がおり、予想外に日本語で情報交換会をすることとなり、コロナ禍の研究事情や他の先生方の研究の内容など、非常に有益なお話を聞くことができました。また粕川准教授が留学していた際の恩師であるMohan先生にも自分の研究をプレゼンする機会をいただき、アクリジンオレンジの有用性について身振りを混じえてお話ししました。拙い言語にもかかわらずポスターの図表と要点から汲んで理解してくださったMohan先生や、興味を持って質問してくれた他の海外の先生にも感謝です。

われわれが大学院生になってから初の海外学会は、長いようであっという間に終わりを迎え、美味しかった数々の料理を思い浮かべながらバンクーバーを後にしました。お土産はやはり鮭とメープルシロップ。またも浅い眠りを繰り返してフライトを過ごして日本に到着。このまま日本整形外科学会基礎学術集会に向かわれる岡本先生と粕川准教授と別れ、私と渡辺先生は秋田に帰りました。国際学会で発表するという、一人では決して叶わないような素晴らしい機会を与えていただいた、宮腰教授をはじめとするA-BONEグループの先生方、右も左も分からない我々を導いてくださった粕川准教授、われわれが不在の間の業務を担っていただいた大学の先生方には最大限の感謝の意をお伝えするとともに、この記事が国際学会に行かれる若手の先生方の参考に少しでもなることを願っております。円安が続いているため、余ったカナダ紙幣は換金せずにしばらく取っておこうと思います。