この度、平成30年10月8日から15日まで国際側彎症学会(以下SRS:scoliosis research society)に参加したので報告させていただきます。

今年で53回目を数えるSRSはイタリアのボローニャで開催されました。秋田大学整形外科からは本郷道生講師、秋田県医療療育センターの三澤晶子先生、中通総合病院の尾野祐一先生、佐藤千晶先生、私の5人での参加となりました。出国の便で機材の不具合による遅延のため、フランクフルトで1泊した以外は順調に現地に到着しました。

学会前日のHibbs Society Meetingでは、ヨーロッパでの脊柱変形の最新治療について症例を提示しながらのプレゼンがありました。中には脊柱変形の診断と治療におけるAI応用の展望に関する内容もありました。

学会初日のPre-Meeting Courseでは、Physician Well beingがテーマとなっており、脊椎外科医の働き方や労働環境を改善して,医師自身を守るための取り組みについて議論されました。医師の自殺率が一般人よりも高いというデータを提示し,医師のバーンアウトについてその問題点や予防策について述べて,さらに様々な視点,例えば各種ハラスメント,超過勤務,ストレスなどの対策,放射線や有害物質の暴露,からの勤務環境の現状と,それらの改善の試みの提言などがありました.加えて生涯教育,キャリアプラン,趣味や余暇の過ごし方などについて,脊椎外科医の生活と仕事のあり方について議論されていました.

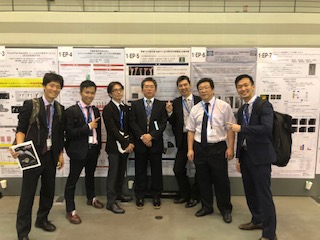

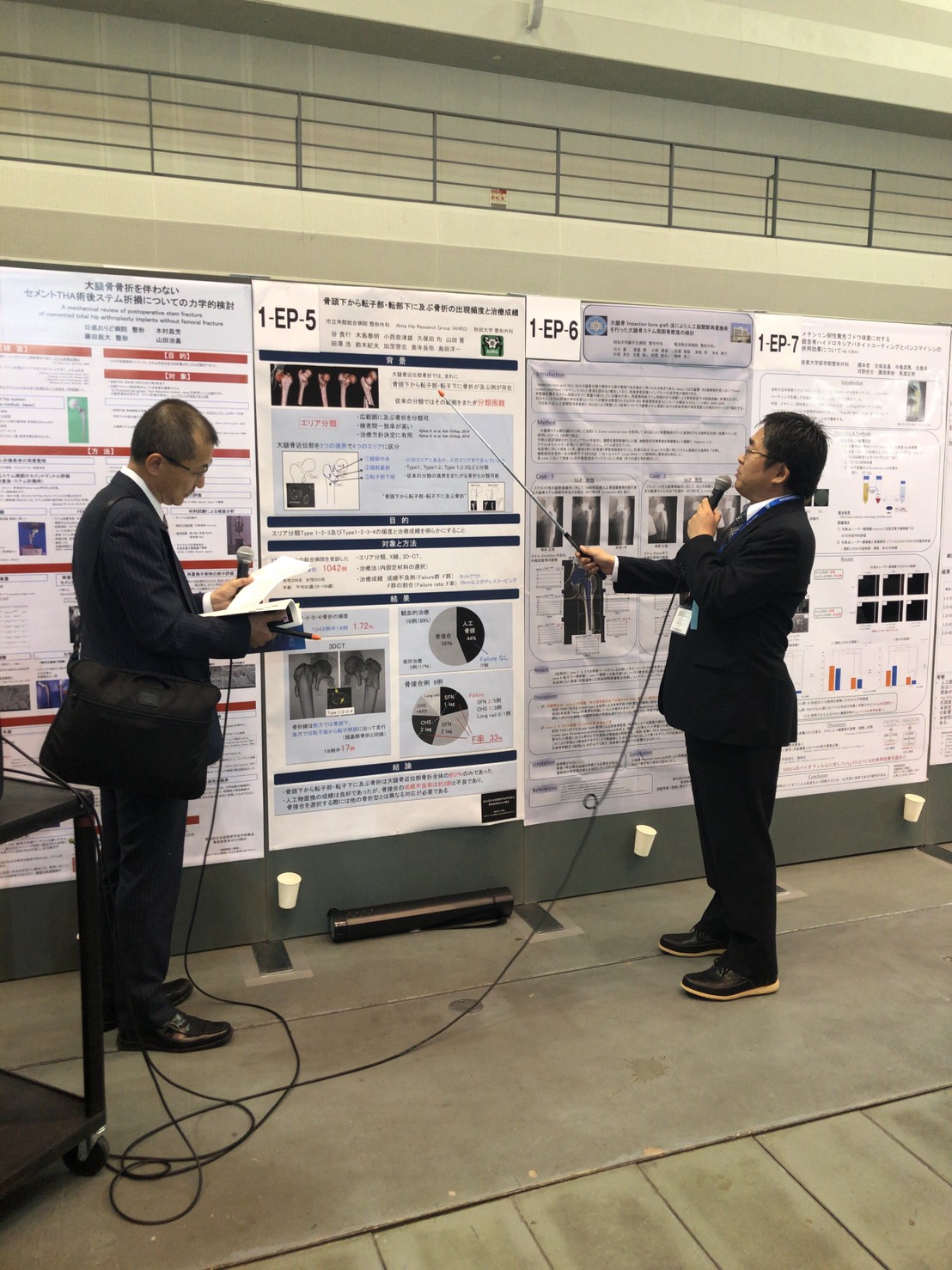

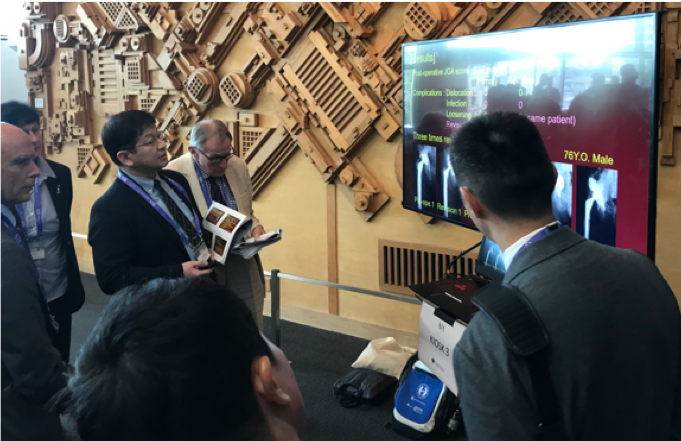

SRSのポスターまで含めた採択率は16%という狭き門ですが、秋田大学からは本郷講師がE-Presentation sessionにて「Influence of the Change in Back extensor Strength on the Natural History of Sagittal Spino-Pelvic Deformity in Postmenopausal Women」と題して発表を行いました。日々の診療のデータを元に閉経後女性の背筋力と脊柱アライメントの関係を調査し、背筋力の低下が骨盤後傾の増加を示唆したと報告しました。その後の質疑応答も的確に返答しており、秋田大学整形外科の名を脊柱変形の世界に轟かせることになりました。

一般口演では、「腰仙椎神経根のMEPモニタリングの有用性」や「特発性側彎症のエコーによる評価方法」、「成人脊柱変形の傍脊柱筋変性の歩行時アライメントに及ぼす影響」、「特発性側彎症に対する低侵襲手術と従来法の比較」など興味深い演題が多く、いずれも質の高い研究で、最新の情報を多数得ることができました。

ボローニャは美食の町と言われ、スパゲッティボロネーゼ発祥の地でもあり、様々なパスタや生ハムなど非常においしい料理がありました。ヨーロッパ最古の大学とされる旧ボローニャ大学の解剖教室は,世界で最初の解剖が行われた場所として有名ですが、現在も見学可能であり、医師である我々にとっては、医学史の始まりに触れられた良い機会となりました。また、ボローニャは電車で30分圏内にフィレンツェ、90分圏内にベネチアがあり、少し足を延ばして観光するにも良いところにあります。

今後、脊椎脊髄外科診療に従事していく上で、SRSで発表できることを目標の1つとして邁進していきたいと思います。最後に、学会中ご迷惑をおかけしました先生方に心より深謝申し上げます。今後ともご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。