2015年9月19日(土曜日)に第4回秋田県股関節研究会が開催されました。会の冒頭には山田晋会長から、Akita Hip Research Group(AHRG)の取り組みとして臨床・研究・若手教育の3つの側面全てにおいて秋田県における股関節外科の発展と国内外へのアピールとなる業績作成を行っていることがご報告されました。

臨床面では人工股関節置換術後の早期復帰を実現するために新しいアプローチや新しいインプラントの導入を開始しており、研究面では大腿骨近位部骨折に対するAkita分類の有用性を500例近い症例の調査からアピールする準備が出来ていることが示されました。また、特に若手教育に関しては、股関節外科医をしっかり育てるために大学での手術に大学以外の股関節志望の若手に入っていただき、直接指導するシステムを顧問である島田教授の方針として取っているおり、股関節外科を目指す若手全てにそのチャンスを与えることや、今年度中に第1回AHRG股関節鏡&股関節周辺アプローチcadaver training courseを開催することなどについても宣言されました。

続くミニレクチャーでは秋田赤十字病院の人工関節センター長の田澤浩vice-directorから「人工股関節置換術後患者における腰椎前弯角とQOL」についてレクチャー頂き、股関節だけでなく全身のアライメントを考えた治療が今後はさらに重要になってくることを実感させられました。

さらに今年から「AHRGからの耳より情報」という新コーナーが生まれました。これは1年間の股関節関連の新しいトピックスを、その内容に得意な先生からご講義頂くコーナーですが、今回は「大腿骨近位部骨折-元就ミクス3本の矢-」というタイトルで、股関節だけでなく骨折にも精通している能代厚生医療センター整形外科の診療部長、久保田均副会長から大腿骨頸部に3本のスクリューを入れる新しいデバイスについて、実際の症例をお示しいただきながらわかりやすく教えていただきました。Akita分類とこれらの新しいデバイスにより、整形外科医1年目から非常に多く経験するこの大腿骨近位部骨折も、新たなステージを迎えることになりそうです。

一般演題では、鈴木紀夫先生(由利組合病院)が、Charcot関節であっても股関節外科医であればTHAの適応も充分あるのだという力強いリポートを、加茂啓志先生(秋田労災病院)は大腿骨頭骨折という大変な症例をsurgical dislocationというアプローチを用いてみごとに治療されたご経験を、また、尾野祐一先生(秋田県立医療療育センター)はgapのないMRIのペルテス病への有用性をご報告頂きました。毎年、医療療育センターからは小児の股関節疾患の演題を出していただき、大変感謝しております。

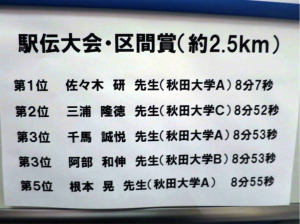

さらに、奥寺良弥先生(由利組合病院)が、股関節のHill-Sachs lesionとも言うべき非常に貴重な症例をなんと3D-printerを用いた立体モデルを用いることでその発症メカニズムが一目瞭然にわかる!という、まさに目から鱗が落ちるような症例報告を、佐々木研先生(秋田大学)は近年AHRGだけでなく全国的に使われているwedged taperタイプの我が国での先駆けであるAccolade TMZFステムのついに出た中期成績を惜しげもなく披露してくださいました。そして、最優秀演題賞に輝いたのはAHRGメンバー最若手の河野哲也先生(秋田大学)の「人工股関節全置換術後の作業活動は何をいつ再開できるか」という演題でした。秋田の高齢者に実際にインタヴューまでおこなったプレゼンテーションのおかげで我々AHRGが苦労して集めたデータを非常に強いインパクトでアピールしてくださいました。

特別講演Ⅰでは、わたくし、木島泰明が、フランスの股関節外科を紹介しながら、股関節の臨床や研究の魅力をみなさまにお伝えしたいという一心でプレゼンテーションさせて頂きました。若手の先生だけでなく、きっと股関節以外がご専門の先生にも楽しんで聞いていただける1時間になったのではないかと自負しております。

そしてメインイベント、特別講演Ⅱでは、大阪大学大学院医学系研究科 運動器医工学治療学 教授の菅野伸彦先生から「人工股関節全置換術で満足度を高めるためには」と題して、股関節専門医でも知らなかった興味深いTHAの歴史から、THAの満足度をさらに高めるための、非常に多岐にわたり、かつ「ほんまもん」のデータから導き出される「ほんまもん」の結論をご提示いただき、心から感動するとともに、菅野教授が今年開催されます第42回日本股関節学会学術集会が非常に楽しみになるご講演でした。

研究会終了後の情報交換会などでも、菅野教授からは、「それ、ほんまか?」の精神で臨床もリサーチもされていることをお聞きし、我々AHRGもそれに負けないように秋田ならではのスタイルで臨床・研究・若手教育のすべての側面で県内外・国内外に存在感をしめせるように頑張ろう、とメンバー全員が志を新たにした次第です。

この度は、第4回秋田県股関節研究会にご参加いただき、また、このご報告を最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。