この度、島田教授のご高配でフランスに留学させて頂いている木島泰明です。

非常に貴重な経験を皆さんと共有できるように、また、今後、海外へ、あるいはフランスへ勉強に行かれる方に少しでもお役に立てるよう留学便りを記してみました。

2014年12月27日(土曜日)出発

1回目のこともあったので、羽田で前泊することとする。

1回目の出発では息子・虎太郎の熱発で断念し、一週間、出発を遅らせた事の顛末はいずれご報告します。

と、留学便りの第1回目で記載しておりましたが、そろそろ思い出の地、羽田への帰路が近づいてまいりました。出発の時はいろいろあったみたいですね、詳細は?というご質問を受けるたび、いずれ留学便りで、とお返事しておりましたので、この辺で詳細を、当時、出発の準備に大変ご協力を頂いたAkita Hip Research Groupの皆様へのご連絡メールを一部改編する形で、ご報告致します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

AHRG各位

今頃はパリ到着報告をしている予定でしたが、実はいろいろあり現在は秋田です。

いろいろご心配くださり、盛大に送り出してくださったみなさんに事の顛末をご報告いたします。(無駄に詳細に記載していますが、あとで映画化された時のためのメモなので、暇な時に読んで下さい。)

12月20日土曜日、出発の前日。

虎太郎、幼稚園にてクリスマス会。いつになく緊張していたが、無事、羊の大役を熱演。昼寝をしなかったため、早めに寝付いたが、20時頃うなされて起きたところ、39度の熱発。

虎太郎、過去3回海外渡航しているが、そのうち2回はこんな感じ、アンヒバ200mg使用。本人は比較的元気そう。

12月21日、AM5時、39.3度。いつもこうなので坐薬で乗り切れると判断(今思えばこれが誤り…)、再度アンヒバ200mgを使用。大量の荷物(大型スーツケース2つ、50cm×50cm×50cmのダンボール3つ、手荷物2つ)を載せるためジャンボタクシーでAM6時に家を出発。水抜き完了、蓄熱暖房機の蓄熱もゼロに。

AM7時半のANAで羽田へ、8時半すぎ羽田国際線ターミナルに到着。インフルエンザ薬は大人用タミフルしか持参していなかったので、インフルエンザを疑い、羽田国際線ターミナル診療所(東邦大)を受診するも子供の薬は置いていないと言われ、診察や検査も受け付けて頂けず。第1ターミナルの診療所なら小児科医がいると言われるが、第1ターミナルに戻って診察を受けてくる時間はないので断念。

出国手続き完了し、フランス行きの便の出発ゲートに到着したのが、9時30分(出発は10時40分予定)。虎太郎、ちょっと具合悪そう、また39.3度、搭乗前にと思い再度アンヒバ200mgを使用、熱さまシートを1人で買いにいく。

10時前、妻から携帯にTEL「早く来て!!」

かけもどると、「ひきつけ」をおこした!とのこと。

すぐにANA職員に搭乗できない旨を伝え、大量の荷物を飛行機から降ろしてもらう。

虎太郎、徐々に落ち着くが、ぐったり。

出国したまま1泊できるホテルを確保できるとANAより伝えられるが、とりあえず病院を受診させたいので、ターミナルから出ることを選択。出国取り消し手続きに1時間。

大量の荷物も一度出国しているので、自ら税関を通って再入国させる。その後、ANAのカウンターであずかってもらう。この時点でほぼ正午。第1ターミナルの診療所は12時から13時まで休みなので、13時までは国際線ターミナル1階の救護室で休ませてもらうことに。

救護室の職員が診療所は第1ではなく第2ターミナルですよ、と教えてくれる。。。

第1と聞いていたんですが、と答えたが、ネットで検索すると、東邦大クリニックは国際線ターミナルと第2ターミナルにあると記載されている。

13時まで休み、虎太郎はかなりしっかりしてきたが、まだ水分を少量しか摂取できず。

13時に バスに乗って第2ターミナルへ。バス停を降りてすぐに東邦大第2ターミナルクリニックがあるが、なんと午後の診療は14時からと書かれておりしまっている!

がっくりし、今後のことを相談。ホテルに泊まって虎太郎の回復を待つか、浦安の実家に身を寄せるか、秋田に1回帰るか。

ホテルではゆっくり休めないのではないか、この辺の病院もよくわからない、でも浦安の実家は猫がいるから虎太郎のアレルギー体質を心配して、まだ1度も連れて行っていない。

秋田に戻ったら天候が悪くて出直しできない?盛岡の妻の実家?荷物が多すぎる…

荷物は空港に預けられるが、荷物を開けないと今日の分の着替えもない…

荷物を運ぶにはそのまま飛行機に乗せてもらうしかない、、、

しょうがない、秋田に戻ろう、病院もかかりつけがある。

一度、荷物をあずかってもらっている国際線ターミナルにまたバスで戻り、ANAカウンターで、17時40分発の秋田便を予約。大量の荷物と熱でひいひいしている虎太郎を抱え、国内線乗り継ぎカウンターへ。

ここで、再度、荷物を預けて、第2ターミナル診療所へ、14時を過ぎていたので受診。

しようと思ったら、子供の薬は置いてないと,,,, え!?

第1ターミナルの診療所なら小児科医がいる…と。

ANAの人が正しかった。のか。

第1ターミナルの東邦大と関係のない診療所は13時からやっていたし、小児科医もいた、、、

再び虎太郎をかかえ、バスで第1ターミナルへ

バス停から結構歩いて奥の方に診療所を発見

14時半、ようやく小児科医の診察

インフルエンザは陰性。

この時間でうっすらとも出ていないのでインフルエンザではないでしょう。

痙攣を起こしているので、インフルエンザだと脳炎も心配でしたがそうではなさそうなのでただの熱性けいれんでしょう、はやめに秋田に帰ったほうがいいかもしれませんね。

17時40分の秋田便を待つあいだ、朝から飲まず食わずだったので、再びバスに乗ってANAのある第2ターミナルに行ってからレストランに入る。虎太郎の熱がまた上がってきているが、また座薬で下げようとすると痙攣を起こすかも、と考えていた矢先、15時半 、再度、けいれん。

結局我々も食事も取れず、すぐにまたバスに乗って第1ターミナルに引き返し、診療所でもう一度診てもらう。

16時、ダイアップ座薬6mgを使用。

今日は飛行機には乗せないほうがいいと言われる。

17時40分の飛行機をキャンセル。

荷物をまた飛行機から降ろしてもらい、一応、翌日の便を予約。

でも荷物は一度引き取ってもらわないと困ると言われる。

しょうがないので荷物を運びやすい第2ターミナル直結のエクセルホテル東急を確保。

もう一度、第2ターミナルへ向かい(この時はなぜか地下通路を歩いてのターミナル間移動を勧められる)、虎太郎を抱えた腕がパンパンになりながらなんとかホテルチェックイン。

18時30分。虎太郎をようやくベッドに横たえ、われわれも弁当で食事。

その後、徐々に虎太郎も回復、水分もたくさん取れるようになり、近くの東京労災病院の受診はしないことにし、ホテルでしっかり休み、翌日の帰秋を目指すことに。

しかし、フランスからは夏に帰る予定だったので、蓄熱暖房器を完全にオフにした我が家に今帰れば厳寒状態で虎太郎も凍えてしまう!→ミサワホームと近くに住む妻の友人に頼み、蓄熱暖房器の再稼働をなんとかやってもらう。

(これを完全にオフにするとそこからのリカバリーは結構むずかしいのです。)

8時間後にもう1回と言われていたので、午前0時ころに再度ダイアップ6mg使用。

熱冷ましを使うならその30分後と言われていたので0時30分、アンヒバ200mg使用。(実は2歳のときにも一度熱性けいれんを起こしており、その時もアンヒバ使用直後だったため、びくびくしながら使用。)

翌12月22日月曜日、朝7時ころ、虎太郎はすっかり解熱、妙に元気。

ダイアップのせいか少しフラフラしているがお腹がすいたからコンビニに行ってそれからフランスに行こうよ、などど言う。

虎太郎、おにぎり、サンドイッチをペロリと平らげ、まだ食べたいと。

前日は全く何も食べていなかったとは言え、急にそんなに食べて大丈夫か!?

熱の原因は不明で、熱に対する治療はしていないので、また上がるかも。

今のうちに秋田に帰ろう。

AM9時55分羽田発秋田行きで帰秋。

(教授とAHRG会長には報告しており、会長からは空港まで迎えに来て下さるなんていう本当に温かいお言葉を頂き、ほんとうに感動しております。でも無事に家まで戻れました。)

すぐにかかりつけのY小児科に連絡するも、2回もけいれん起こしているなら大きい病院に行くよう言われ、(一応、大学の小児科外来にも連絡してみるも感染症の子供は入院が必要となると大学には入れづらいので、と勧められた他の病院の救急外来を受診。

急外の研修医の先生にお話し、インフル、アデノ、溶連菌の検査と採血をしてもらったあと、T先生に丁寧に診ていただきました!結果的に月曜日になってからは一度も熱発はなく、インフル、アデノ、溶連菌ともに陰性で、CRPは2ぐらいですが、白血球は正常、喉は赤い、鼓膜はちょっと腫れているかどうかくらい、ということで何らかのウイルス感染で熱が出て、たまたま熱性けいれんを起こしただけでしょう、と言われましたが、せっかくなので、念のため脳波検査を水曜日にやって、木曜日の小児神経の先生に診てもらえば、再スタートできるだろう、ということでした。

というわけで、このあとまたANAに掛け合ってみますが、丸1週間遅れの12月28日のパリ便に空きがあれば再出発を計画したいと思います。今度は前泊したほうが安心かも、などと考えています。

この度は大変ご心配をおかけして申し訳ありません。

みなさんの今後のご旅行等に参考になればと思い(それと自分たちの記録のために、こちらのほうがメイン?)メールさせていただきました。

みなさん、お忙しいと思いますので、返信していただかないくても大丈夫です。

また今後のリスタートの後にはご報告をさせていただきたいと思いますので、楽しみにしていてください。

木島泰明 拝

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

というわけで、なんとか、おかげさまで脳波検査に明らかな異常も見つからず、虎太郎も出発予定日当日の熱発以外は全く元気で、12月28日には再出発でき、今に至っております。上記の出発遅れに関しても多くの方にご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした。また、多くの方のご尽力で再出発でき、充実したフランスでの研修、そして生活が送れたことをこの場をお借りして、お礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。

留学便りはまだまだ続きますので、お楽しみに。

(という時は、テレビ番組では、そろそろ終わりですが!?)

クリスマス会での「ひつじ」の役のあとの虎太郎。レトロスペクティブに見るとこの時点で結構具合悪そう!?

熱発しながらの秋田発羽田便。秋田に戻ってくるのも半年後だね、といいながらの出発でしたが、翌日、戻ってきました。

国際線ターミナル1階の救護室の写真です。空港職員、ANA職員、そして3か所の空港診療所のみなさんにはいろいろお世話になりました。

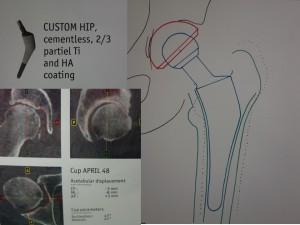

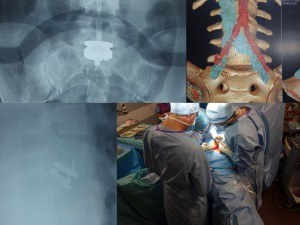

↑人工椎間板。術者は患者さんの股の間に立ち、正面からアプローチ。

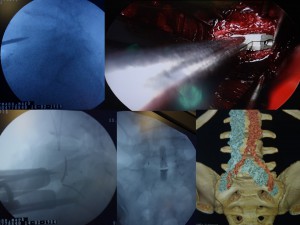

↑人工椎間板。術者は患者さんの股の間に立ち、正面からアプローチ。 ↑5/Sの前方固定。こんなデバイスも初めて見ました。カメラも補助的に併用。

↑5/Sの前方固定。こんなデバイスも初めて見ました。カメラも補助的に併用。 ↑前方に血管があるときは側方から止めるそうです。多椎間では後方。

↑前方に血管があるときは側方から止めるそうです。多椎間では後方。 ↑ACL再建のグラフトは主にST。デバイスは主にスミス&ネフュー。

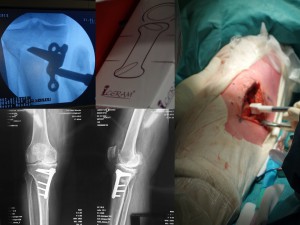

↑ACL再建のグラフトは主にST。デバイスは主にスミス&ネフュー。  ↑HTOはオープンウエッジ。UKAなどとの使い分けも「自由」な感じです。

↑HTOはオープンウエッジ。UKAなどとの使い分けも「自由」な感じです。  ↑肩関節鏡手術。結構自在に動くし、肩の部分外れる手術台で便利(フランスベッド?)

↑肩関節鏡手術。結構自在に動くし、肩の部分外れる手術台で便利(フランスベッド?) ↑ほとんどの手術を全員がやっていましたが、足の手術と肩のスコピーだけは、外から専門家を呼んでいました。股関節鏡はここではやっていないということでした。

↑ほとんどの手術を全員がやっていましたが、足の手術と肩のスコピーだけは、外から専門家を呼んでいました。股関節鏡はここではやっていないということでした。  ↑大腿骨頭壊死に対する骨髄移植手術。decompression効果もあるでしょうか。

↑大腿骨頭壊死に対する骨髄移植手術。decompression効果もあるでしょうか。 ↑肩や膝の壊死にも骨髄移植。リバースショルダーやUKAも時々ありました。

↑肩や膝の壊死にも骨髄移植。リバースショルダーやUKAも時々ありました。  ↑転子部骨折の牽引台。健側は牽引しません。もう一つの手術室が隣に見えます。

↑転子部骨折の牽引台。健側は牽引しません。もう一つの手術室が隣に見えます。 ↑昼食はいつもエスプレッソにサンドイッチ(食パンでなくフランスパン)。

↑昼食はいつもエスプレッソにサンドイッチ(食パンでなくフランスパン)。  ↑最後は教授夫妻が我々家族を夕食に招待してくれました!

↑最後は教授夫妻が我々家族を夕食に招待してくれました!