2023年7月の1ヵ月間、AO SpineのTravelling Fellowshipの機会を頂戴し、AustraliaのPerthで脊椎手術を学ぶことができました。

今回の訪問先となったNeuroSpine Instituteは4名の脊椎外科医のチームです。(写真左から)Dr. Taylor (Ortho)、Dr. Miles (Neuro)、Dr. Cunningham(Ortho)、Dr. Kern (Neuro)の手術を見学することができました。

(NeuroSpine Institute HP)

AO Spine Fellowship CentreのDirectorとして主にお世話になったのが、Dr. Paul Taylorです。Dr. Taylorはイギリス生まれで、15年前からオーストラリアで脊椎外科医として働かれています。他の3名の先生もヨーロッパから移住してオーストラリアで働かれています。

不安もありながらの訪問でしたが、みなさんにとても温かく迎えていただき、充実した毎日を過ごすことができました。

この1ヵ月間は、新久喜総合病院から同じ期間にTravelling Fellowとしていらっしゃった景山寛志先生と一緒に学ぶことができました。脳神経外科医でいらっしゃることから、景山先生と日本語で整形外科と脳神経外科の少し違う目線でディスカッションしながら手術に参加できたことは、英語だけの環境では得られない細かな情報の習得にもつながり、また心強い仲間として素晴らしい時間をご一緒することができました。

(左から景山先生、私、Dr. Taylor)

手術室のスタッフも皆優しく、英語が下手な私を、いつも笑顔で助けてくれました。入退室から体位設定、外回りでは、男性の看護助手的な方の力が大活躍でした。この仕組みはぜひ日本でも取り入れてほしいです。

また麻酔の導入も、患者さんがマスクを持っていて、寝たらすぐ挿管(マスク換気しない)、末梢ラインも本体はつながず必要な薬液をワンショット、なのでうつ伏せへの体位変換も繋がっているコード類がなくとても安全で楽でした。入室から10分で手術可能な状態になるのは驚きでした。そのおかげで、連日縦で4〜5件の脊椎手術が行われていました。

脊椎手術は、頚椎、腰椎共に前方手術が基本となっていることが、我々の手術と大きく異なる点でした。前方除圧固定術・人工椎間板置換術を連日見ると、私達も後方手術に依存しすぎないようにしなければならないと感じました。

頚椎の前方アプローチにおいて、Dr. Milesは常にuncovertebral jointの切除をされていました。人工椎間板置換術を行う上で、その骨切除が自分にとって壁に感じていましたが、適切な、そして素早い手術操作を教えていただきました。

腰椎の前方は、ATP (Anterior To Psoas) approach で行われていました。日本ではまだ器械が導入されていませんが、かなり自由度の高いレトラクターを用いることで、直視下に椎体間固定が可能でとてもいい方法だと思いました。またL5/S1に対しても同方法の延長で前方固定を積極的に行われていました。L5/S1も前方からのアプローチが、脊椎外科医でも安全に可能なものであることを実感しました。

今回一番衝撃を受けた症例がいます。高度の変性後側弯を有する慢性腰痛に対しL5/S1の前方固定だけが行われ、痛みがほぼなくなったという高齢女性に会うことができました。自分ならlong fusion以外の選択肢は提案できなかったと思います。L5/S1の前方固定は、後方で代用できるもの、と思っていました。しかし、この方に対して後方からのL5/S固定で同じ結果が得られるとは到底思えません。あくまで感覚なものではありますが、L5/Sの前方固定が最適な症例がいる、という感覚を得ました。

スクリュー刺入はナビゲーションも多く使われていました。ナビのための術中CTは、リモコン操作で可動できる小さなCTで撮影が可能、終わったら元の置き場に戻っていくCTはとても可愛らしくもたくましく思えました。

(リモコンで移動も可能なCTはとても実用性が高かったです。撮影後は手術室外の置き場に戻って行きました。)

外来(Clinic)は、病院の一室ではなく、別にあるクリニック棟のなかで行われます。とても綺麗な部屋でリラックスした雰囲気での診察は、日本の「the 病院」という雰囲気とは全く異なっていました。

純粋な脊椎疾患だけでなく、慢性疼痛で悩んでいる方の受診や、結構多かったのが痛みで仕事復帰できないため保険主と一緒に受診するパターンでした。抑うつを併発されている方もいましたが、ただそんな方々に対してもDr. Taylorは、「手術のマイナスの因子かもしれないが、それを理由に手術しないということはない」と言っていました。社会的な課題でもあるこの点について、脊椎外科医としてとるべき姿勢をみせていただくことができました。

休日はオーストラリアを満喫させていただきました。

Dr. Taylorにはweekend houseに招待いただき、インド洋のサンセットを眺めながら砂浜でのんびりビールを飲んだり、朝はPark Runで地域の方と一緒に走ったり、昼から同僚の麻酔科ドクターや看護師さんご家族と、購入したてのピザ焼き機を使って手作りピザとワインを楽しんだり。休日の素敵な生活を体験させていただきました。

カンガルーは野良がいっぱいいて、家の前にも普通にいるのは衝撃的な光景でした。

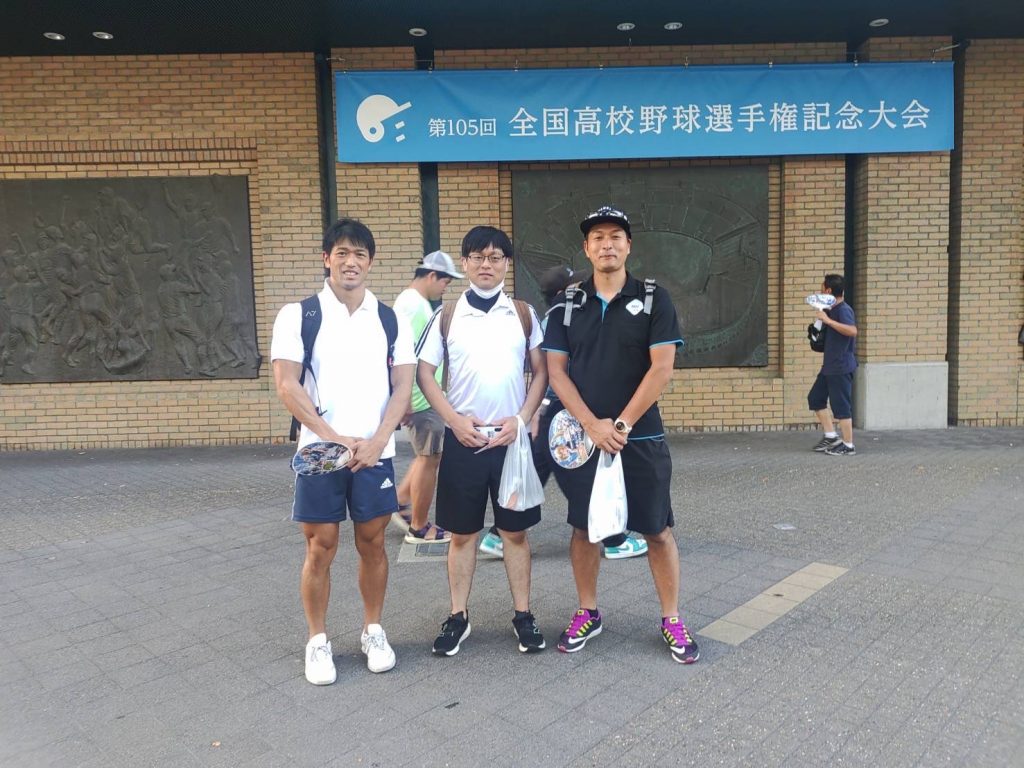

ちょうどパースでサッカーのプレミアリーグの試合があったのでスタジアムで観戦したり、ワールドカップ女子サッカーをパブリックビューイングで観戦したり、オーストラリアンフットボールを観戦したり。夜はホテルのテレビでクリケットをみてみましたが、これはよくわかりませんでした。

妻も同行させていただきましたが、Perthに行くことが決まってから、いつのまにか現地の日本人の方と知り合いになっていました。妻のコミュニュケーション能力の高さを改めて実感しました。地元では有名な富豪の方で、超豪邸に遊びに行かせていただくこともできました。

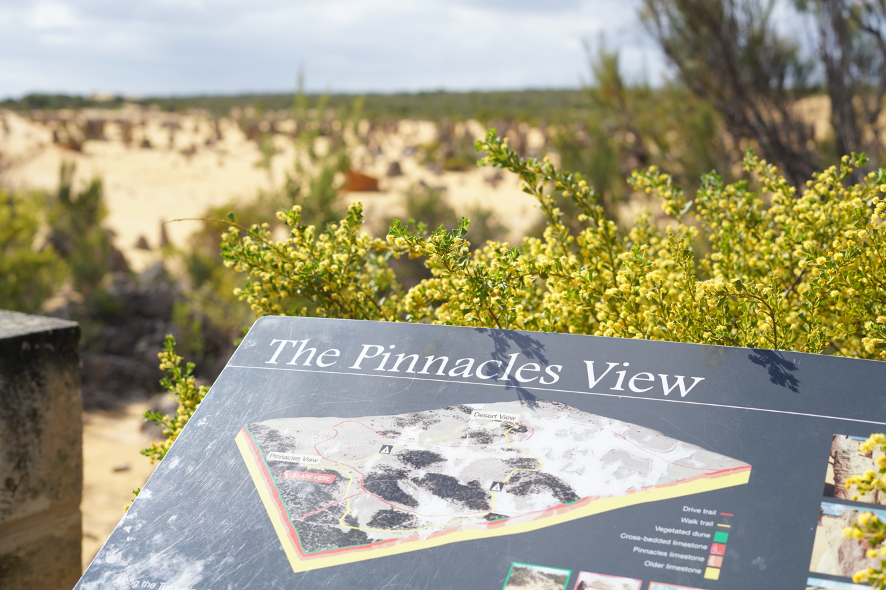

Dr. Taylorからは800km北にドライブしてこいと言われましたが、ちょっとそれは、と思い、200kmドライブしてピナクルズに行ってきました。上限速度は100km/hで比較的安全にドライブできましたが、果てなく続く直線に、大陸を運転しているなーという感じでした。

Perthは西オーストラリア州の州都です。シドニーとインドネシアが同じくらいの距離にあるということで、アジアが距離だけでなく経済的にもとても近く、特に韓国人が多い街でした。街中は多様性そのものでしたが、車は半分以上が日本車のため、道路は馴染みやすかったです。

公的サービスが本当に素晴らしく、無料バスが常に走っていたり、毎日早朝に清掃車が走行し街はゴミのない状態から1日がスタート、公園にはトレーニング機器やランニングコースが必ず設置されていました。車椅子の方がエクササイズとして走っていたことも大きな衝撃でした。

(公園のトレーニング機器には骨粗鬆症の説明も) (街中にアートがあり、カラフルな街は歩いているだけで楽しくなります)

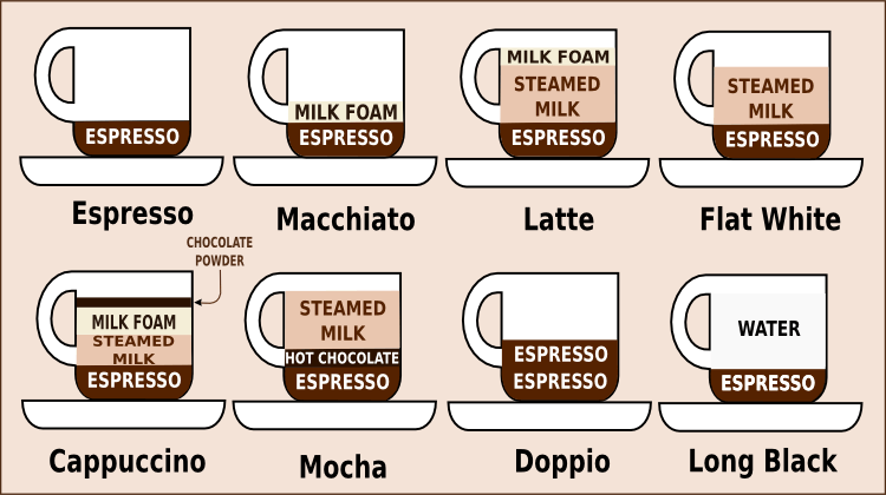

オーストラリアはイタリアからの移住も多いのですが、その流れでコーヒー文化が盛んな国です。スターバックスが撤退したのも有名な話です。街を歩けばあちこちにカフェがあり、病院の休憩室にも必ずエスプレッソマシンがあります。しかも、ラテやカプチーノだけでなく、ショート・ロングブラック、フラットホワイト、ショート・ロングマキアート、ピッコロ、カフェモカなど種類も豊富。コーヒー好きにはたまりません。

(https://www.comunicaffe.com/australia-coffee-giant/)

また「アボリジニとの共存」、というのもオーストラリア独特の文化でした。社会的な課題も多々あるようですが、異なる文化と共存するという生活は日本にはないものだったため新鮮でありながら、興味深く体感することができました。

報告したいことはまだまだありますが、本当にたくさんの学びがあった1ヵ月でした。

不在中サポートいただきました、脊椎グループならびに医局の皆様、本当に貴重な機会をいただきありがとうございました。

Dr. Taylorとclinicで 「世界にはいろんな生き方がある」、それを知ることができたのが今回の1番の学びでした。

妻とインド洋を眺めながら。 photo by Dr. Taylor