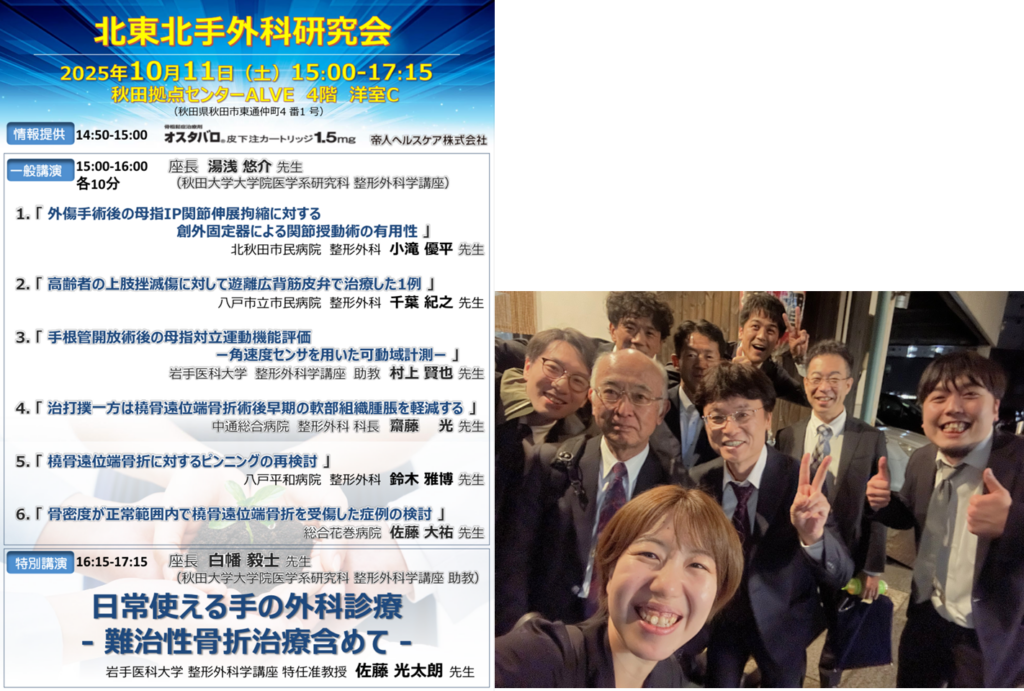

2025年10月11日、秋田拠点センターALVEにて第2回北東北手外科研究会が行われました。岩手医大の佐藤光太朗先生に呼びかけて頂き昨年始まったこの北東北手外科研究会ですが、第1回は藤哲先生を特別講師に迎え、盛岡で行われました。今年は各県の先生方に秋田までお越しいただき、セラピストの方々にもご参加頂いて、盛況の中第2回を行うことができました。千葉から伊藤博紀先生にも御参加いただきました、伊藤先生ありがとうございます!

一般演題は6題、秋田からは小滝優平先生と齋藤光先生にご発表頂きました。それぞれ母指IP関節拘縮に対する創外固定器による授動術、橈骨遠位端骨折に伴う軟部組織腫脹に対する治打撲一方の効果、という内容でしたが、いずれも一般臨床に活きるお話でした。青森、岩手の先生方からも様々な質問や御意見を頂き、とても活発な議論が行われました。そのほか青森、岩手の先生方からご発表頂いた一般演題も、どれも勉強になるお話ばかりでした。岩手医大の村上賢也先生による手根管開放後の母指対立運動機能評価のお話では、角速度センサーを用いることで、計測が検者間でややばらつきそうな母指橈側・掌側外転角度を他覚的に計測できる可能性があると知りました。また、八戸平和病院の鈴木雅博先生による橈骨遠位端骨折のピンニングを再検討したお話では、掌側プレート固定が一般的となっている今、粗鬆骨への対応や低侵襲性を必要とされる症例に、ピンニングの選択肢を改めて考えるべきだなと感じました。

特別講演は、当学の白幡毅士先生の座長のもと、岩手医大 特任准教授の佐藤光太朗先生に「日常使える手の外科診療ー難治性骨折治療含めてー」との題でご講演を頂きました。内視鏡的手根管開放術については、膝用の4mm鏡を使用し横手根靭帯の上の層にスコープを挿入する手法をお話頂きました。浮腫みや腫れのある神経のほうが術後に早く症状が取れやすいという結果が意外に感じました。また、TFCCに関するお話でもそうでしたが、ご講演を通して印象的だったのはキャダバーを用いた解剖研究を常に臨床に役立てておられるのだという点です。解剖学的視点・研究結果から、清書に示されるTFCC再建の骨孔の位置が本当に正しいのかという臨床的疑問を解決し、新たな骨孔作製法で手術をトライする、といった姿は、臨床医の目指すべき姿だと感じました。我々も見習わなければいけないと思いました。

研究会の後は、懇親会の場を設けさせていただき、若手からベテランの先生方までが集って、とても有意義な情報交換ができたのではないかと思います。青森、岩手の先生方、遠くから秋田にお越しいただき誠にありがとうございました!来年の青森での開催も、多くの先生方やセラピストの皆さんが集まれればと思います!

(全体写真を撮り忘れてしまいました!筆者の拙い自撮りで申し訳ありません…)