2017年5月12-13日の2日間、船橋整形外科人工関節センター長の老沼和弘先生と千葉大学整形外科名誉教授の高橋和久先生を議長に、第14回日仏整形外科合同会議(AFJO: Association France-Japon d’Orthopédie)が開催されました。秋田からは木島泰明が参加してまいりました。

本会議の会場はなんと世界遺産・日光東照宮の真ん中にある社務所でした。うちの近所の神社の社務所とは全く異なり、とてもおしゃれな大きな建物で、周りの自然と調和したすばらしい会場でした。遠路はるばる参加して下さったフランスの先生達も日本らしい世界遺産の真ん中でのディスカッションをとても楽しんでいる様子でした。2年前のAFJOはフランスのサンマロという世界遺産モン・サン・ミシェルの近くで開催されましたが、それに負けない素晴らしい会議となりました。

前夜の晩餐会も東照宮にほど近い明治創業の日光金谷ホテルのバンケットルームで行われ、晩餐会前には最近注目のインプラントを開発された先生の一人、Michel Pierre Jacques Bonnin先生とじっくり1時間、人工股関節置換術のステム選択についてお話をする機会も得られました。晩餐会では留学中にお世話になったPhilippe Hernigou教授夫妻にもご挨拶することが出来ました。ちなみに日光は明治初期、日本人よりも先に外国人の間で有名になったようで、その日光に誕生した日本初の西洋式リゾートホテルが金谷ホテルだそうです。ですので日本人特有の外国人へのおもてなしの原点がここにはあると言われていました。

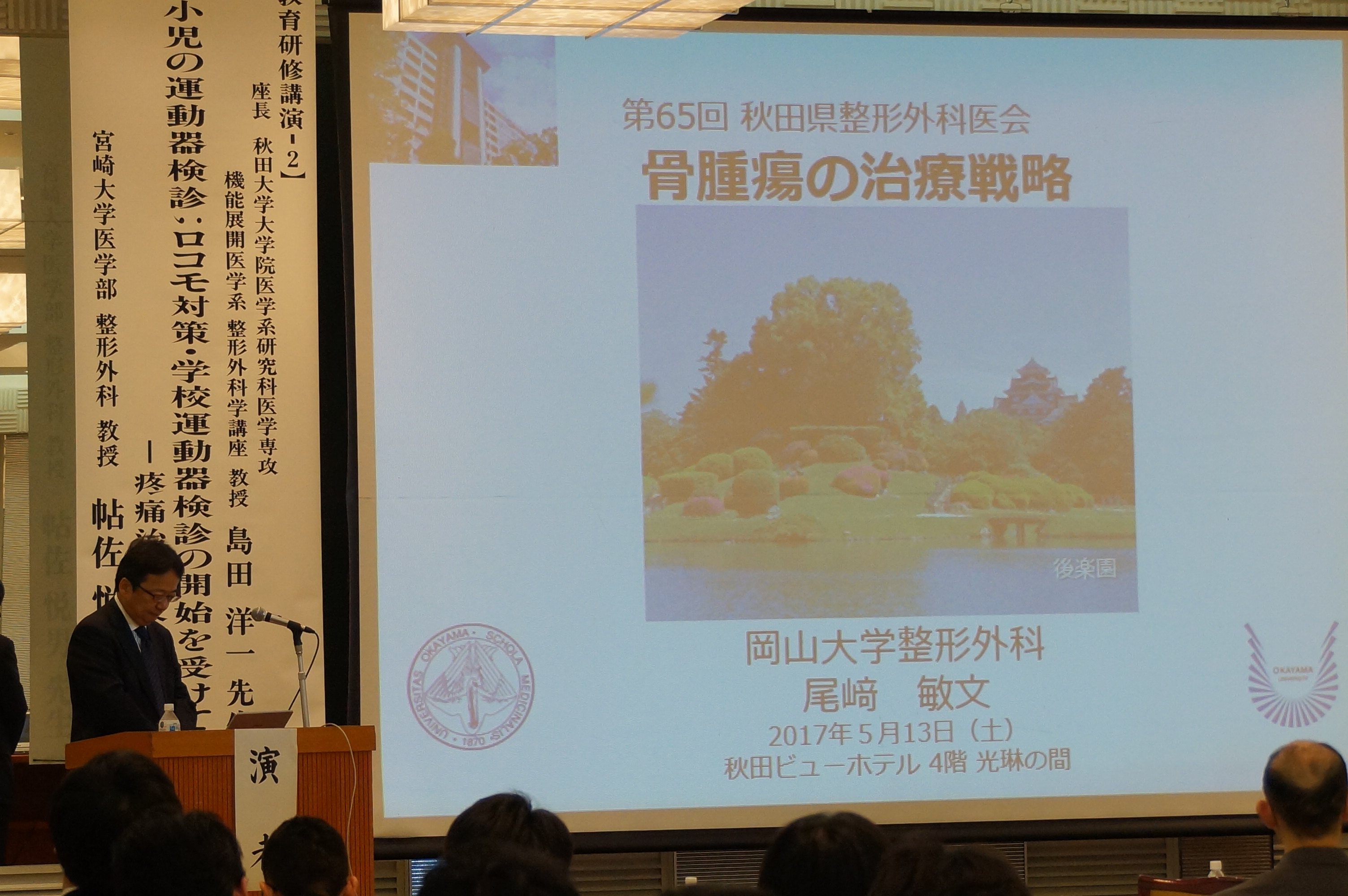

会議では股関節のセッションで大腿骨近位部骨折のAkita分類についてプレゼンテーションしてまいりましたが、日仏両国の先生方から質問やコメントを頂くことが出来ました。そのほかに、外傷や感染後の骨欠損への対応法の話題では当然Masquelet法が話題になりましたが、発表者のフランス人整形外科医は「ますくれ」と発音されていました。

昨年の第17回日仏整形外科学会のレポートでも記載しましたが、我が国において医学は、明治以降のドイツ医学、第二次大戦後のアメリカ医学を主流として発展してきました。しかし、フランスは近代整形外科発祥の国であり、古くから大きな業績が見られ、Orthopédieという言葉が誕生したのもフランスです。そしてフランス整形外科には、アングロサクソン系のものとは異なった天才的な独創性がある事も世界的に認められています。一度フランス医学を経験したものにとって、その独特の考え方は深く感銘を受けることから、かつてフランスに留学経験を持つ先生方が提唱して1987年に第1回日仏整形外科学会が行われました。

この日仏整形外科学会(SOFJO: Société Franco-Japonaise d’Orthopédie)は2年に1回の開催で、毎回、日本の各地で行われ、このほかに今回日光で開催された日仏整形外科合同会議(AFJO: Association France-Japon d’Orthopédie)も2年に1回開催されます。つまり、SOFJOとAFJOが交互に行われるので、毎年、日仏の整形外科医の交流の場が持たれています。AFJOは日本開催とフランス開催が交互に行われるので、今から2年後のフランス開催が楽しみです。そして来年のSOFJOは滋賀医大整形外科の今井晋二教授を会長に琵琶湖のほとりで開催されるようです。SOFJOもAFJOも、全国の先生やフランスの整形外科医と(フランス語ではなく)英語でディスカッションができる貴重な場です。英語でのプレゼンやディスカッションは場数(ばかず)が大事だと思うので、フランス整形外科に興味を持ってくれた先生、ぜひ一緒に参加しましょう。

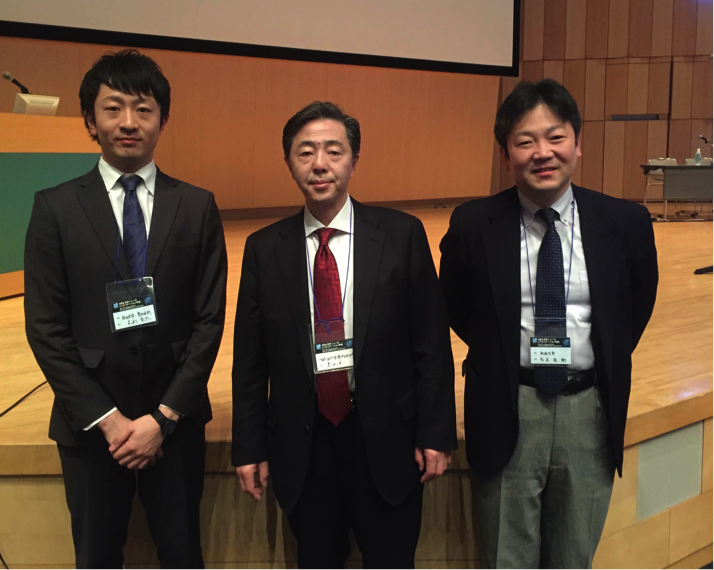

ミシェル・ボナン先生と金谷ホテルにて