2018年、夏。秋田中が、日本中が震えた。カナノー。全国的には決して有名ではない彼らが、この夏の主人公になった。

8月6日、私は甲子園へ飛んだ。伊丹空港を出ると、秋田では感じたことのないへばりつく暑さが身体中を覆う。ホテルに到着し、前任者から引き継ぎを受けた後、初めて彼らと合流した。真っ黒に焼けた肌と、鍛え抜かれた肉体は、この甲子園へかける思いの強さを物語っていた。

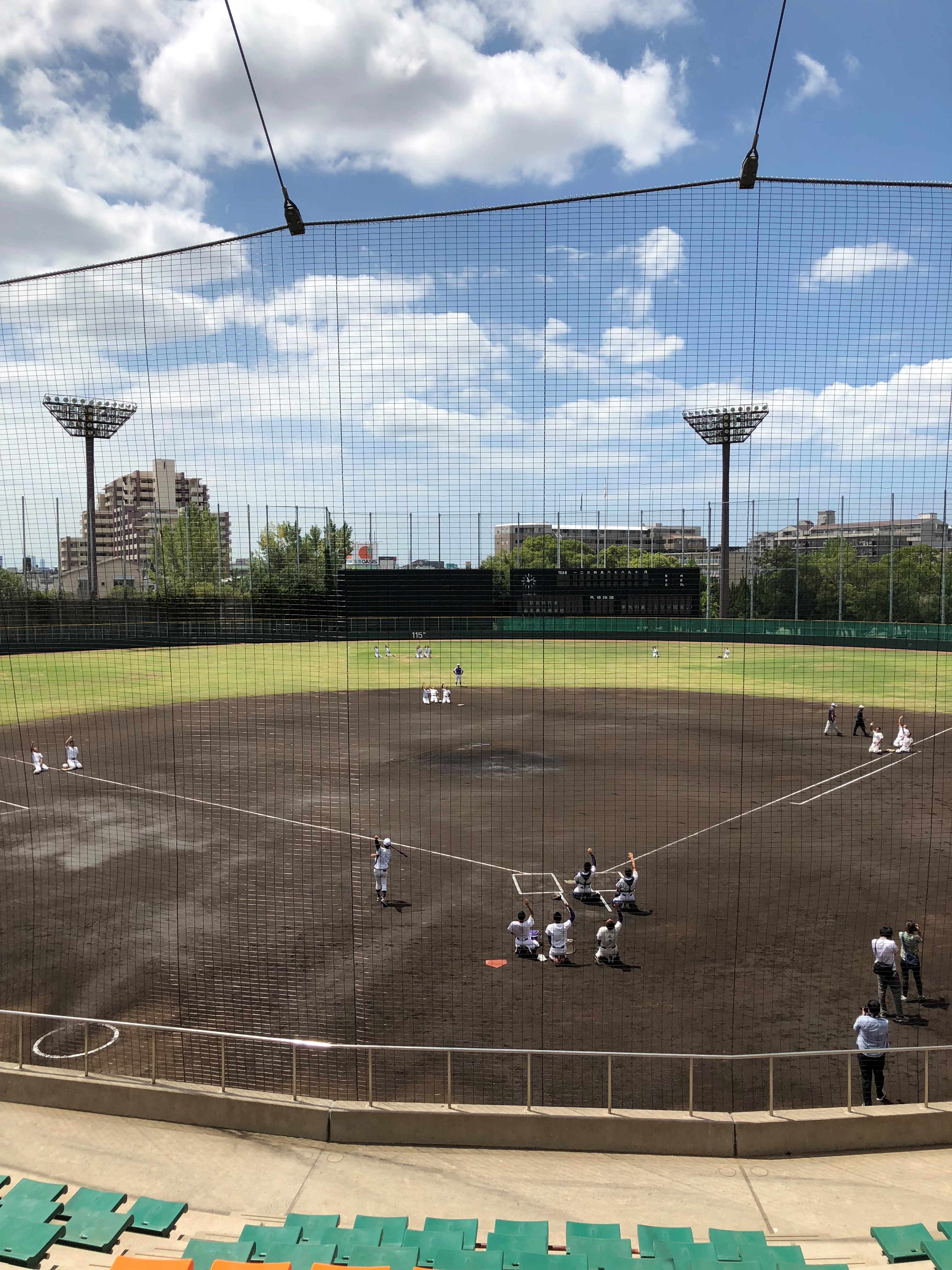

8月7日、初めて彼らの練習へ帯同した。練習前のアップから声を出し、気持ちを高めていく。投手の吉田くんは別メニューで、自らの身体を一つ一つ確かめていた。そして、グラウンドへ。私は驚いた。練習へ参加する全員がグラウンドで正座をしだしたのである。そして、片手を挙げ、天に向かって声を張り上げた。その声は夏の高い空へ響き渡った。今思うと、この声が野球の神様に届き、この夏の快進撃を後押ししてくれたのかもしれない。炎天下の中、一球一球集中して練習は行われた。練習後は、須田先生の号令のもと入念にストレッチが行われ、ホテルへ戻った。ホテルへ戻ってからも明日戦うナインたちの身体を十分ほぐした。明日は大切な初戦。意識しないわけがない。

8月8日、初戦。相手は鹿児島実業。この野球に疎い私でも知っている強豪校。試合に出るわけではないのに朝から緊張した。甲子園球場に到着し、まずは神社で彼らの勝利を祈願した。そして、とうとう甲子園球場にサイレンが響き渡る。試合開始だ。金足農業は序盤から鉄壁の守りをみせる。また攻撃では、幾度となく快音が甲子園にこだました。終わってみると5対1。吉田投手はMAX148㎞/h、14奪三振。圧巻の試合内容であった。

8月9日、昨年も帯同を経験しているベテランの井上先生に引継ぎをし、私は甲子園を後にした。

その後、カナノーは強豪校を次々とねじ伏せトーナメントを駆け上がっていく。全県民がその姿に魅了された。2018年、秋田の夏はいつもより熱かった。