2015年の3月から4月まで、フランス・パリのClinique Maussins-Nollet で研修させていただきました木島泰明です。今回は、Alexis Nogier先生の股関節鏡手術についてレポートしたいと思います。

研修初日はクリニックの玄関で待ち合わせ。最初の3日間はギリシャから見学に来ていたドクターと一緒。Nogier先生登場後、3階の個人秘書シャルロットさんの部屋に向かう。そこでパンとジュースを御馳走になり、自己紹介が済んだところで、地下一階の手術室に向かう。帽子やマスクなどは、アンリ・モンドール病院と同じなのでOK。靴下はそのままだが、ここでは靴は履きかえる。

Nogier先生の手術日は月曜日と水曜日。月曜日は1つの手術室を借りていて、主に股関節鏡手術とリヴィジョンTHAを行い、水曜日は2つの手術室を交互に使い、主にプライマリーTHAを1日6-8件行っているとのこと。スペイン人の専属の機械出しナースのミラさんがすべての手術に入ってくれるだけでなく、THAのテンプレーティングまでやって、それをNogier先生がチェックするスタイルです。

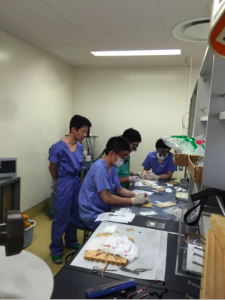

8時半ころに入室し、9時にはセッティング完了。月曜日には、パリの別の病院の先生が股関節鏡を学びに来ている。件数が多くない時には、近くのカフェにみんなでランチに行く。件数が多いときには秘書さんがパスタや寿司(!) のテイクアウトを運んでくれる。

Nogier先生の股関節鏡手術は、透視を使わず、牽引台は使うものの刺入時には牽引せずに辺縁部にまずカメラを入れるという、フランスで開発されたperipheral first approachが特徴です。カメラはストライカー、道具はスミス&ネフューがメインでした。45度くらい股関節屈曲位で、大転子と上前腸骨棘の中間あたりのソフトスポット(と言っていました、いわゆるproximal mid-anterior portalに近い位置のよう)からニードルを刺入してグリグリと大腿骨頸部を探って、関節包内まで刺入(牽引をしていないので、大腿骨頭と寛骨臼の間には入れない)。ですので、刺入方向は患者さんに対して、真横かやや遠位に向かう感じになります。Just anterior part of the femoral neckを目指し、そこから骨頭のヘリに進む感じとのことでした。潅流水ははじめから入れていました。

(この後、話は本格的にマニアックになります、申し訳ありません。股関節鏡手術に興味のない方は読み飛ばしてください。次回はパリから行ける小旅行のお話にします。)

股関節のスコピーは一度機械を抜いてしまうと、また入れるのが大変なので、ヘラを使って機械を出し入れするのですが、シェーバーから何かに入れ替えるときには、シェーバーのヘッドだけ残して(実際にはヘッドの内筒も取って外筒だけ残して)、それにガイドワイヤーを通し、そのガイドワイヤーをガイドにロッドやヘラを入れる、あるいはその逆に、ニードルが関節内に入れば、それに通してガイドワイヤーを入れた後に、そのガイドワイヤーをガイドに、シェーバーヘッドの外筒を入れてから、内筒とシャーバーの本体を付けるという方法で機械を入れ替えていました。(文章だとわかりにくいですね。)

関節唇の縫合はせずデブリ(切除)だけ行う場合は、カプセロトミー(関節包の切除や切開)は1cmくらいに留めるとのこと。ただし、操作に必要なら広げるとのことでした。ラブラルシスト(とおっしゃっていました-MRIで関節唇が膨化してシスト様に見える所見)の時はリペアの適応はなくリゼクションがいいだろうとのご意見でした。同様に、明らかに変性している部分の関節唇もためらいなく切除していました。

縫合したのに痛みが取れない患者さんもいらっしゃり、術後半年や1年でも痛みが取れない場合にはリオペして縫合した関節唇を縫合糸ごとデブリするという手術もありました。関節唇損傷で最初からデブリをしたものの、やはりスポーツ時の痛みが取れない患者さんもいらっしゃり、ダメならもう1回スコピーやるか、あとはスポーツを変えるかしかないとお話をしなければならないケースもあるようでした。

2ndポータルは、股関節を伸展位にして、1つ目のポータルからの鏡視をしながら作ります。2つ目のポータルは、Anterior lateral portalとPosterior lateral portalの中間くらい(つまり大転子のすぐ近位あたり)の位置からニードルを入れて、ニードルに通してガイドワイヤーを入れ、ガイドワイヤーに金属カニュラを通して穴を広げた後に、ガイドワイヤーにシェーバーヘッドの外筒を通してから、ガイドワイヤーを抜き、残したシェーバーの外筒に、内筒を付け、ついでシャーバーの本体を装着、という手順で行っていました。そしてこのままシェーバーでカプセロトミーに移ります。つまりビーバーメスでの関節包切開はしません。

この2つ目のポータルは、ほぼジョイントラインで刺すのがリーズナブル(つまり単純X線写真で言うと、ほぼ真っ直ぐに大腿骨頭と臼蓋の間に入るような角度でということ)とおっしゃっていました。

約1㎝径の関節包の穴を作り、操作性が確保できたら、このままシェーバーをアブレーダーに代えてCam切除に移ります。Camはメディアルにはないし、骨頭の栄養血管の損傷や術後の骨折のリスクになるのでメディアルは削らないこと、つまりAnterior synovial foldよりも内側は削らない、と注意して下さいました。反対に、外側は後上方までかなりしっかり削ります。Pincerに関しても牽引せずに明らかにPincer(というか関節唇がなくなっているような、つまり骨棘)と思われる部分はこの時点で削っていました。

このあとに、2つ目のポータルのアブレーダーをロッドに入れ替え、鏡視しながら徐々に患肢を牽引していき、ロッドが大腿骨頭と寛骨臼の間(いわゆるcentral part)に入るくらいになったところまでで牽引をストップし、そのままcentral partにロッドを進め、ロッドがしっかりそこに入ったら、そのロッドを通して、カメラ用の金属カニューレを入れ、その金属カニューレにカメラを入れます。これで2ndポータルからの鏡視となるのですが、僕が見慣れたいつもと同じ見え方になります。そして最初に作ったポータルからあらためてニードルを入れて関節唇の処置に移ります。

局所的で不安定性のない関節唇損傷はリペアではなくデブリをし、Camを前方から後方までしっかり削るのを重視されています。後方の関節唇の処置は、1つ目のポータルから鏡視して、2つ目のポータルから処置していました。

ディスプラジア気味の時は関節包切開を出来るだけせずに、ポータル作成時のカプセルの穴をほんの少し大きくする程度のみにするとおっしゃっていましたし、寛骨臼形成不全の患者さんに合併するCamで、明らかな関節唇損傷がない場合はCam切除だけで終了し、臼蓋側はいじらない症例もありました。でも、DysplasiaとCamの所見だけであればまず保存治療を勧め、だめならスコピーという感じのようです。いわゆるborderline dysplasiaでもCTで少しでもOAの所見があれば、スコピーではなくTHAを勧めていました。逆にFAI由来のOAのような方の場合には、少しOAの所見があっても若い人などでは、いきなりのTHAではなくスコピーをやってみてだめならTHAを検討しようというケースもあります。いずれにしてもTHAの切れ味に比べると股関節鏡での処置はすぐには症状がすっきりしない患者さんも多く、「パーフェクトじゃないけどカタストロフィックでなければ半年か1年待ってみると徐々に落ち着くケースも多い、それでもダメなら再度の画像検索かリヴィジョンスコピーを考慮する」とのことでした。

単純X線写真の正面像やCTのコロナールで見えるCam(いわゆるピストルグリップ変形の部分)を切除するには鏡視でもかなり外側を削るイメージ、単純X線写真のDunn view、LauensteinやCTのアキシアルで指摘できるCamが前方から前外側を削るイメージです。見た目で軟骨でない部分はアブレーダーの厚さ分くらい全部削るという感じでした。再発や痛みの取れにくさの原因はCam切除の不足が多いとのことです。この辺がとても難しいです。

Alexis Nogier先生は、週に1回、別の病院、というか外来だけのサテライト・クリニックで外来をしていました。外来の時は2つの診察室を使い、術後の患者さんは個人的に雇っている診察助手さんが診察したうえで、それをNogier先生が確認し、もう一つの診察室で新患の方を自ら診察するというスタイルでした。患者さんの外来や入院・手術の予約の管理はすべて秘書のシャルロットさんがやってくれます。ここではどのドクターも同じようなスタイルで、部屋だけを借りて秘書さんや助手さんを持ち寄って営業している、という感じでした。

その新患外来も見学させてもらったり診察させてもらったりしたのですが、股関節のローテーションで痛みが出るけど可動域制限はない、というのが関節唇損傷の典型的な所見だとおっしゃっていました。OA以外で外来を受診する患者さんのほとんどは関節唇損傷で、痛みの部位としてはやはり鼠径部痛がメインですが、後方は仙腸関節、下方は会陰部から坐骨結節のほうまで痛がる方もいらっしゃいます。関節唇損傷に関してはCamをしっかり削れればリペアでなく切除だとしても成績はいいとのことです。(もちろんリペアもされていますが。)

ただし、画像で関節唇損傷がはっきりせず、骨軟骨病変(表面の不整)のみのケースもあり、そのような所見なら軟骨片などの引っ掛かりが痛みの原因になっている事が多いので、痛みが強ければすぐに診断的スコピーを行い、デブリや遊離体除去で痛み取れることが多いとのことでした。逆に、痛み以外での可動域制限があればスコピーのコントラインディケイションともおっしゃっています。

外来では単純X線写真をまずじっくり見ており、たとえば明らかなBumpではなくても、インピンジするような大腿骨の位置に骨硬化があればCamの所見と話しておりました。こちらでは原因のはっきりしない股関節痛の画像診断としては、MRIよりも関節造影CTが一般的なようで、開業している放射線科医がやってくれます。患者さんはその画像を持って整形外科医(股関節外科医)を受診します。関節造影CTでちょっとでも関節唇基部に漏洩があってインピンジメントテストが陽性ならすぐに股関節鏡手術を勧めていました。家庭医みたいな先生にNSAIDsなどの保存治療はすでに受けている患者さんがほとんどだというのもあり、あまり保存治療を勧めるケースは見られませんでしたが、画像ではっきりしない場合はやはりラディオロジストに依頼して関注のブロックテスト(キシロカインテスト)をしています。ただし、CamもPincerもDysplasiaもはっきりしないごく小さい関節唇損傷では、まず保存治療を勧めていました。Nogier先生の外来にはフランス代表レベルのアスリートも受診されていました。

THA後に生じた前方の痛みでの腸腰筋インピンジメントと診断される患者さんもちらほらいました。腸腰筋を使うような動きで前方の痛みが出るのを診断の根拠にしていました。ストレッチなどで痛みが取れなければ、スコピックに腸腰筋腱切離を行っていました。この時は1つ目のポータルの少し遠位(いわゆるMid-anterior portalの位置)からカメラを入れ、1つ目のポータルからのRFプローブで腱切離を行っていました。つまり切離場所は小転子部ではなく、関節内なので神経・血管に注意して慎重に行う必要があります。

大転子部での腸脛靭帯のスナッピングに対しても鏡視下での処置を行っていました。側臥位にして、大転子の近位と遠位に切開を入れ、皮下にカメラと鉗子を刺入します。そして潅流液を流し、70度鏡を用いて外側から腸脛靭帯を見ながら、RFプローブを使って大転子上の靭帯を幅30mm 長さ50mmくらいの範囲で切除していました。成績はとてもいいそうです。Synovial chondromatosisも股関節鏡の良い適応と話していました。完全に取り切れなくても痛みはかなり改善するようです。もちろん再発のお話はしていらっしゃいました。

Clinique Maussins-Nolletの外来診察室や手術場の風景です。リフォームしたばかりのようでとても綺麗です。キリン模様のポータブル単純X線写真の撮影機がかわいい!

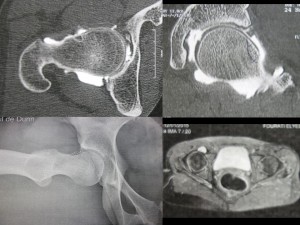

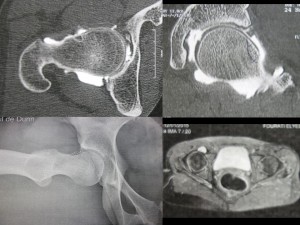

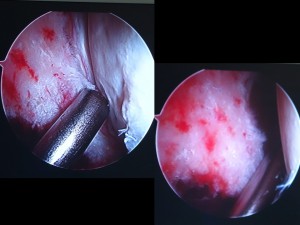

左上はいわゆるherniation pit。左下は前方のCamの切除部分。右上は関節造影CTでの関節唇断裂の所見と外側のCamの切除部分。右下は関節唇損傷を示唆する前方のシストです。

左股関節のポータルの位置です。右上が1st ポータルを刺入したところ。股関節屈曲位です。左下は終了後。縫合部の位置でポータルの場所がわかるでしょうか。右下は牽引台です。

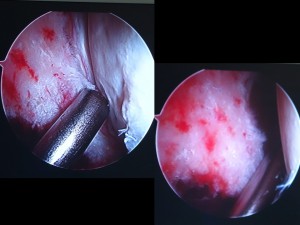

1st ポータルからの鏡視。2nd ポータルからロッドを入れて、徐々に牽引。ロッドがcentral partに入るようになったら(右図)、ロッドに金属カニュラを通し、そこにカメラを入れれば関節軟骨と関節唇の鏡視が可能となる。

Labral cystとのこと。このようなケースでは縫合は困難とのこと。

大転子部でのsnapping hipの症例。側臥位で大転子直上の皮下にカメラを入れての腸脛靭帯を部分的に切除。傷が小さくて喜ばれるとのことです。

懇親会の場で金村先生を囲んで

懇親会の場で金村先生を囲んで