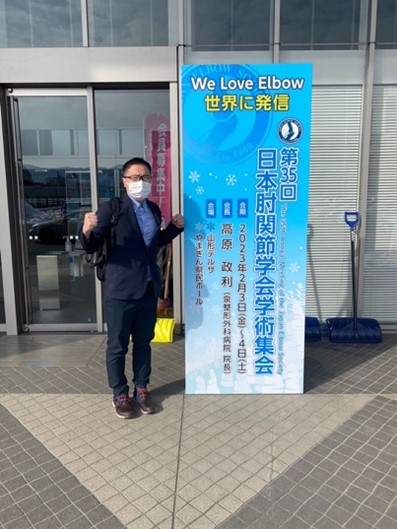

令和5年2月3日,4日に行われた日本肘関節学術集会に参加させていただいてきました.今回はお隣の山形で,日頃から大変お世話になっている高原政利先生が会長をお務めになられての開催でした.上腕骨外側上顆炎や肘部管症候群など外来で遭遇する頻度の多い疾患の最新の知見や,人工関節,靭帯の手術について,また再生医療の可能性のお話など,多くのことを勉強させていただきました.

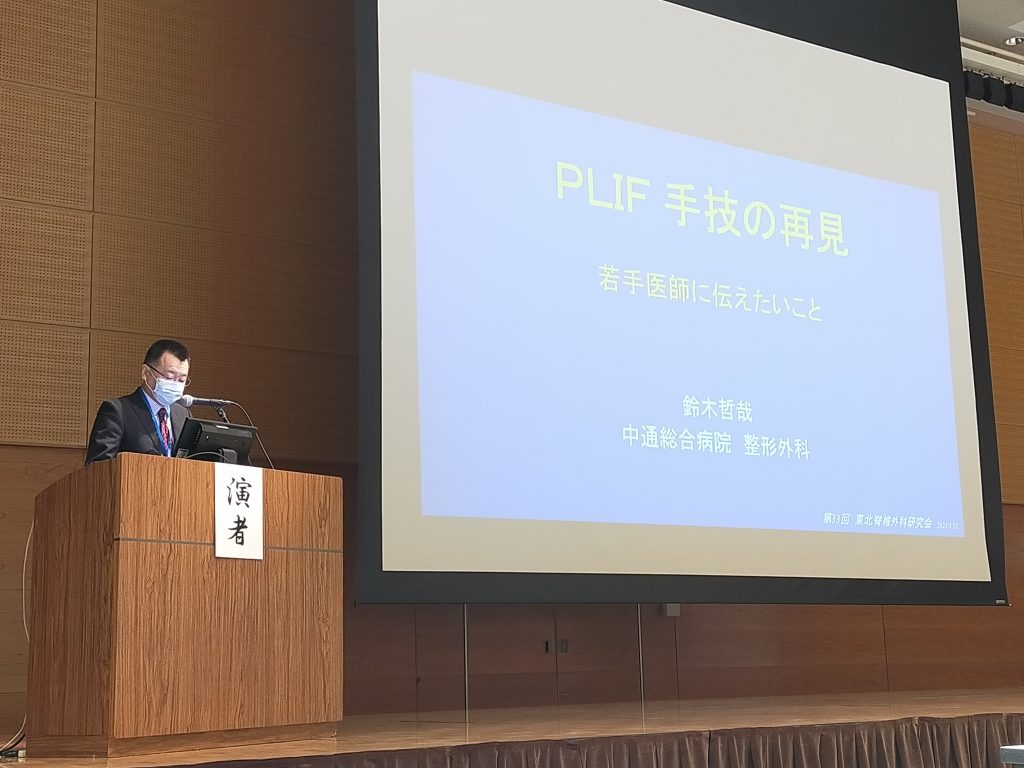

秋田県からも中通総合病院の千馬誠悦先生,湯浅悠介先生,斎藤光先生が座長や演者として参加され,全国の先生たちとディスカッションを行い,会場を盛り上げていました.

学会の翌日には,テニス大会も開催され,秋田から齊藤英知先生,佐藤貴洋先生とともに私も参加させていただきました.感染対策を厳正に行っていただいた中での開催でしたが,全国の先生たちと親睦を深めることができ,貴重な経験をすることができました.齊藤英知先生はなんと大会で優勝されるなど,大活躍されており,コートを大いに沸かせていました.佐藤貴洋先生も他大学の先生たちととても楽しそうにテニスをしており,交流を深められているようでした.

多くの幸運と,日々の齊藤英知先生の(テニスの)ご指導のおかげで自分も3位に入賞させていただきました.佐藤先生は惜しくも入賞となりませんでしたが,「入賞できなかったのは,普段の練習不足であり,練習すれば,今後の活躍が期待される」と齊藤先生が熱くコメントしており,自分は奇跡的に入賞できて本当に良かったとホッとしました.

学会やテニス大会の運営にあたられた,高原政利先生,原田幹生先生,山形大学整形外科の先生たち,スタッフの方々には本当にお世話になりました.圧倒的なホスピタリティで歓迎してくださり,秋田から参加させていただいた我々も素晴らしい時間を過ごさせていただきましたが,全国の先生たちが学会や山形を満喫されたことと思います.

今回学会参加を通じて得られた知識や経験をまた明日からの秋田での日常診療や,研究に活かしていければと思います.