H28年12月18日、秋田県リハビリテーション研究会主催のRehabilitation Year Topic Seminar 2016が「秋田のリハビリ 新展開」と題して開催されました。

休日ながら、全県から医師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、エンジニアなどリハビリに関わる多職種、計180人の方に参加いただきました。

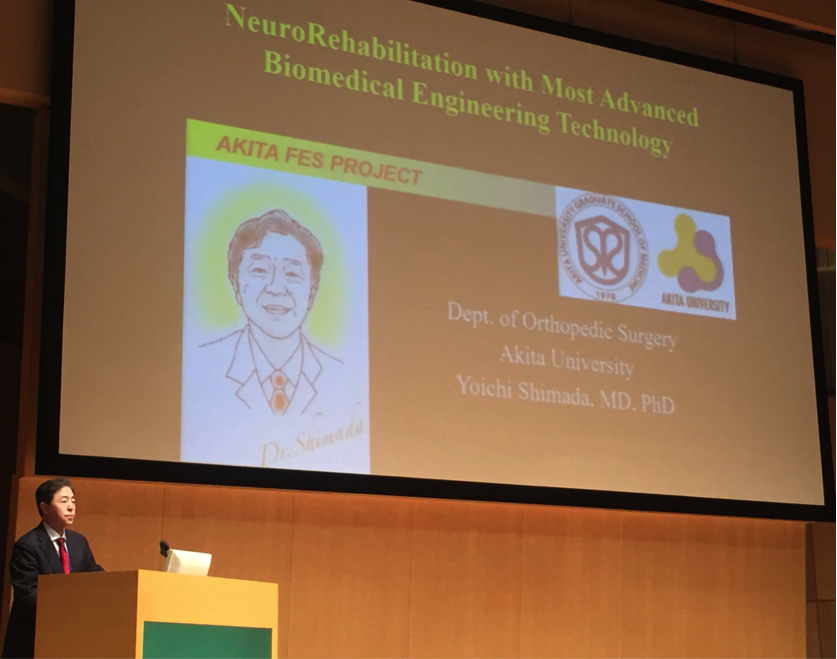

はじめに島田洋一教授から本企画の趣旨として、短時間で濃厚な学習が得られること、そして秋田県のリハビリテーションにおいて、職種間の横の繋がりを強化していくことを述べられました。

以下、プログラムに沿ってご講演の概略を記載します。

脳卒中リハ:大湯温泉リハビリテーション病院院長 小笠原真澄先生

ガイドライン、そしてニューロリハとしてCI療法、HANDS療法、促通反復療法について説明いただきました。ただ超高齢化する脳卒中リハ患者において、有用とされるニューロリハも、現実問題として適応にならない方がいらっしゃいます。大湯の回復期病棟は平均年齢78.6歳と全国平均を上回っていますが、その中で改めて心機能・運動機能・口腔摂食機能・社会資源評価を行う重要性をお話しいただきました。

がんリハ:市立秋田総合病院理学療法士 高橋仁美先生

ADL維持向上等体制加算が増えるなど、予防の重要性が注目されています。術前、術後早期からの介入により術後合併症を予防できること、ガイドラインで既に大腸がん、乳がんの抑制効果が認められていること、その他疾患でもグレードAとされるリハビリが多くあること、そしてmyokinesの可能性を学びました。運動器の専門家として整形外科医は、骨軟部腫瘍だけでなく、がんリハの中でも重要な存在となってくるのではないかと感じました。

呼吸器リハ:市立秋田総合病院理学療法士 菅原慶勇先生

COPDやIPにおいてエビデンスが確立された呼吸器リハですが、ADL低下が生命予後不良の最大の指標とされています。そこに歩数計を持ってもらうという、シンプルなフィードバックがさらに効果を上げるという研究結果を交えご説明いただきました。またサルコペニアやmyokinesの関連性も指摘され、さらなる発展性がある分野です。

スポーツリハ:秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション科 斉藤公男先生

アスレティックリハについてJBJSのWhat’s new、加圧トレーニングの高齢者への応用や、Functional trainingとWhole Body Vibrationの可能性を説明いただきました。そしてメディカルリハからアスレティックリハへの橋渡しにおいて、我々医療者が今後より活躍すべき、とリハビリ関係者の連携強化をお話しいただきました。

脊髄損傷リハ:秋田大学整形外科 工藤大輔先生

今年発表されたreviewを中心に24時間以内の除圧術の有効性(OR=1.66)や、呼吸障害に対する腹腔鏡下横隔膜筋内刺激、痛みの治療に対してはrTMSやSCSの効果を説明いただきました。高齢化に伴い、脊柱管狭窄を伴った軽微外傷からの脊損が増えていますが、秋田大学ではこのような最新の治療にも積極的に取り組んでいます。

また今後の治療、リハビリの可能性として、FES、BCI、細胞移植・薬剤による再生治療を説明いただきました。特に札幌医大で取り組まれている自家骨髄間葉系幹細胞移植は、ニプロ大館工場で製造予定であり、秋田の中で治療を行える日がもうすぐという希望を感じました。

ロボットリハ:秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科 松永俊樹先生

現在使用されているリハビリロボットの多くを紹介いただきましたが、より進んでいる軍事ロボット、介護や重労働のロボットから今後のさらなる可能性を示唆いただきました。

また当大学で取り組んでいるロボットリハ研究を発表されました。ぜひ秋田県をあげて高齢社会におけるリハビリロボットのあり方を追求していきたいと思います。

今後定期開催予定の本会ですが、先生方の講演はとても熱気があり、参加者の方も集中して学ばれていました。これを機に秋田県のリハビリがさらなる盛り上がりを見せること間違いなしと確信しました。