第38回日本骨形態計測学会が6月21日~23日の3日間、大阪国際交流センターにおいて開催されました。近年、分子生物学、細胞生物学において骨代謝の機序、骨粗鬆症を含む代謝性骨疾患の病態の理解は飛躍的に進歩しています。しかし、分子生物学的手法による病態研究でも、その発現を組織レベルや器官レベルで観察し、さらに骨形態計測法による定量的計測によってよりその変化が把握できます。したがって、骨形態計測法は私たち研究者にとって非常に重要かつ必須の研究方法の一つであるといえます。

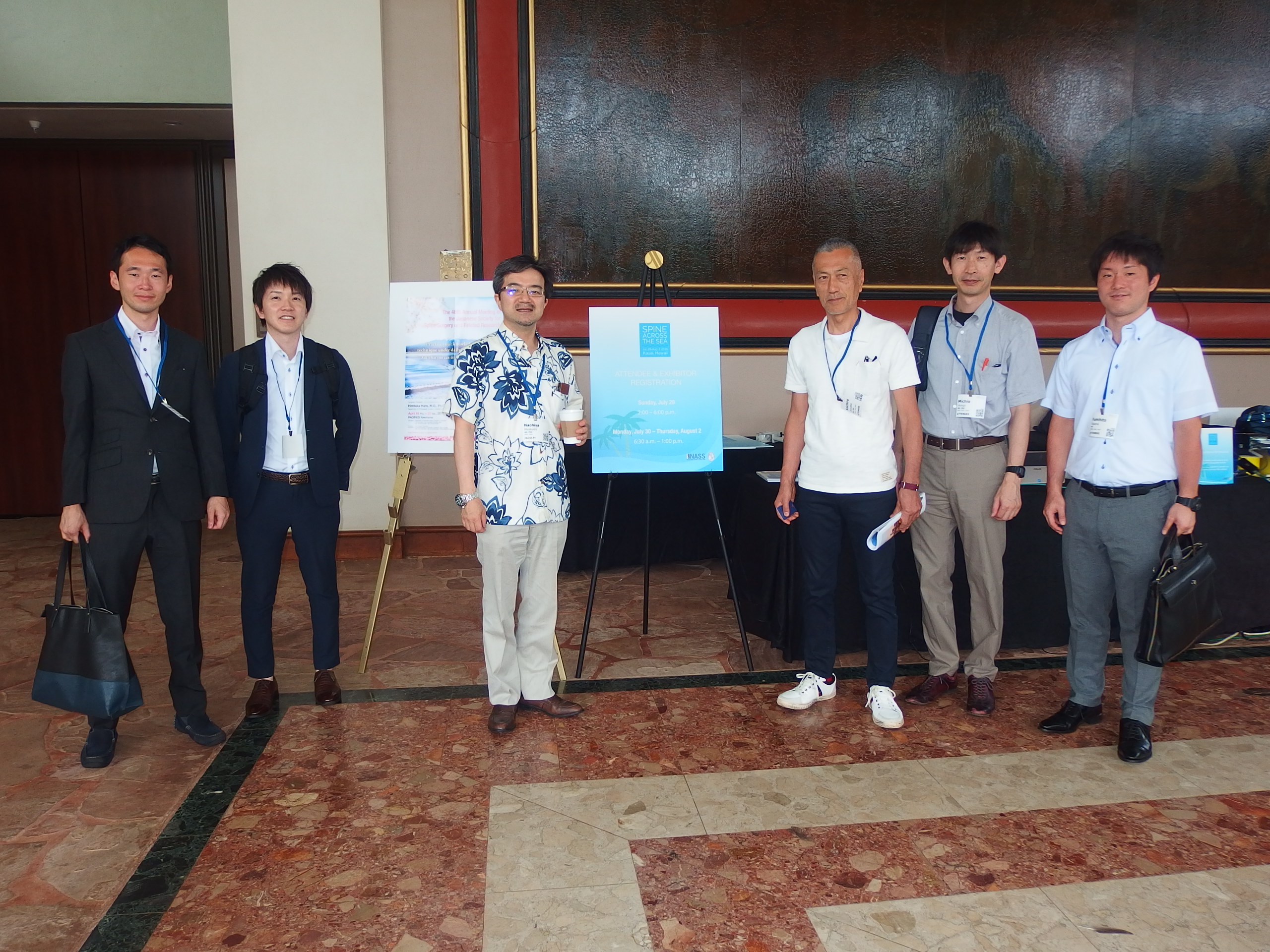

学会に先立ち、「骨形態計測ハンズオンセミナー2018ベーシックコース」が同会場で開催されました。これには私を含む当教室の若手研究者4名が参加し、動物実験の計画から実施、検体の採取、固定、標本作成、骨形態計測による評価まで、一連の流れに沿って基礎から学びました。ハンズオンでは実際に標本を作製する手順を確認したり、標本を観察し、どこで骨が作られ、どこで溶かされているかといった組織レベルの計測を実際に行ったりしました。セミナー終了後には修了証書をいただき、私たちが今後行っていく研究の大きな糧となったと感じた次第です。

本学会では、当教室の宮腰尚久准教授が学会2日目のシンポジウム「骨折防止のためのトータルケア-サルコペニア・フレイルの観点から-」の中でご講演されました。「サルコペニアと転倒に対する運動療法」という演題で、転倒の危険因子から転倒予防、骨折予防のための運動療法について当教室の研究を交えて非常にわかりやすくご紹介されていました。会場からも活発な質疑応答が繰り広げられ、全国的な関心の高さを感じました。

2日目終了後には全員懇親会が開催され、その会で若手研究者賞の表彰があり、当教室若手のホープである湯浅悠介先生が受賞されました。湯浅先生の行っている研究は、「卵巣摘出ラットにおける選択的エストロゲン受容体モジュレーターと低強度有酸素運動の骨と脂肪に対する効果」というもので、骨粗鬆症治療として薬剤と運動を組み合わせ、骨だけでなく脂肪との関連も観察した大変有用な研究です。受賞おめでとうございます。

私たち整形外科医にとって、骨粗鬆症をはじめとする運動器疾患の治療はADLの低下や健康寿命の短縮を防ぐために非常に重要です。そして臨床で用いられる治療はすべて、本学会で報告されているような基礎研究の上に成り立っています。本学会でそのことを再認識し、患者さんのADL向上、健康寿命延伸のため今後も研究に邁進していこうと決意を新たにしました。