留学便り7

パリ第12大学アンリ・モンドール病院での2か月間の研修を終え、現在、パリ19区にあるClinique Maussins-NolletのAlexis Nogier先生について股関節鏡と人工股関節置換術(THA)の勉強をさせてもらっています。今は、外来も手術も股関節漬けの毎日で、先日は1日で8件!のTHAに入らせていただきましたが、ここでの研修のお話はもう少しまとまったらお伝えいたします。前回の留学便りでご心配を頂いてしまったようなので、リクエストにもお答えして、この辺で一度、2か月ほど前を振り返ってみたいと思います。(アンリ・モンドール病院での人工関節以外の手術については次回レポート致します。)

1月の某土曜日

今日は雨。気温は高めで10度を超えるが、傘は折り畳みが1本のみなので、家で過ごすこととする。午後に近所のマルシェへ買い物。パリは意外と雨が多いらしい。ザーっと降るような本降りになることは稀だが、霧雨・小雨の日は多い。そしてパリジャンやパリジェンヌはほとんど傘はささない。

翌日曜日

今日は曇り。日本語が通じるという美容院design15を訪ねる。トラムでちょっと行ったところからさらにメトロで4駅くらい。予約だけして帰る。日本では皮膚科のクリニックでしかやっていないフォトフェイシャルもやっているらしい(妻がこれに注目!)。帰りは歩いて散策しながら帰宅。途中のマクドナルドで昼食。ナゲットに異物はない。サイドメニューに「ポテトを下さい」と言うと「こふきいも」みたいなのがついてくる。「フレンチフライ」と言わないといつものマックフライポテトはもらえない。マックにもトイレがあるが鍵がかかっており、レシートに書いてあるコードナンバーを押さないと開かない。つまり、ちゃんと商品を購入しないとトイレを使えない。ちなみに地下鉄の駅にもトイレはなく、トイレに行きたいときにはカフェに入るのが一般的らしい。アン・カフェ・シルヴプレと言って、コーヒー1杯頼んだうえで、ウ・ソン・レ・トワレットゥ?と言ってトイレの場所を聞く。

マックで昼食の後は、虎太郎の好きなパン・オ・ショコラや野菜などを道中仕入れながら帰宅。日曜日は近くのマルシェ(スーパー)も13時ころに閉まってしまう。

虎太郎は雪用のブーツを履いてきたが雪は降らないし重くて歩きにくそうなのでスニーカーを買うために再び出かける。またトラム。今度はトラム2番線に乗り、パリ郊外の新興地域であるラ・デファンスに向かう。トラム1本で行けるが間違えてトラム3番線に乗って一度引き返した。ラ・デファンスには駅直結の巨大ショッピングモールがある。まるでイオン。「ユニクロ」も「無印良品」も「トイザらス」も入っている。そこの「Go Sports」という店で虎太郎のスニーカーをゲットし、芳香剤も購入し帰宅(家のにおいが気になる)。今日はラディッシュのお味噌汁とオペラ地区の「京子食品」で仕入れた餃子の夕食!

月曜日

今日は全世界的に仕事はじめで近所の学校も急ににぎやかになったが、まだ移民局からのハガキが来ないので、僕の研修は来週から。そこで、この家に備え付けの布団を刷新するために思い切ってIKEAに向かう。ご存知のように大抵のIKEAは郊外にある上、布団を買って電車で帰ってくるのは大変、ということで、レンタカーをトライ。パリの街中で借りると市街地を走らなければならずに大変という噂を聞いたので、やや郊外のポルト・マイヨというところで借りる。つまり借りる場所までメトロを乗り継いで行く。安い車にしたらルノーの小さい車でガソリンでもディーゼルでもなくてペトロールという燃料で走るらしい。(ガソリン=ペトロールだと思っていたが、ノー・ガソリン、ノー・ディーゼル、ぺトロール!といってました。)iPhoneの地図アプリと妻のナビゲーションでなんとか市街地を通過(結局、市街地を走る羽目に)。欧州ではほとんどがマニュアル車らしく、急な予約だとマニュアル車しかなく、相当久しぶりにマニュアルを運転したので最初はかなり緊張。なんとかオルリー空港近くのIKEAに到着。しかしバックができない!シフトレバーの一番左の前にRと書いてあるがRに入らない。しょうがないので駐車場のフランス人に聞いたところ、シフトレバーの下の部分を持ち上げるとRに入るらしい。みんなは知っているのだろうか。でもIKEAでは安くてとてもいい布団とラグをゲットしました!帰りはポルト・マイヨのハイアット・リージェンシー・ホテルに連結するショッピングモールのスーパーで食材をゲット。日本から持ってきた煮込みうどんを使って夕食。どうしても和食がいい。

火曜日

今日は14時に虎太郎の幼稚園の面接。さくら組に配属されるらしい。とても優しそうな園長と担任の先生でとても安心。水曜日は幼稚園がお休みなので、あさってから登園となる。幼稚園の年少クラスでは、火曜日はエッフェル塔近くの公園、木曜日は午後にアメリカ広場というところに遊びに行くらしい。狭いアパルトマンを出て思いっきり遊べるといいね。

帰りにエッフェル塔の真下まで行ってメリーゴーランド。今日も曇りでとても寒い。

水曜日

今日は少しゆっくり目に起床し、先日予約した美容院に髪を切りに。日本語が通じると安心。これですっきりし、来週からの少し遅れ目の仕事始めに行ける。妻と息子もついてきてパリ在住日本人美容師から情報収集。

午後は15区の日本食料品店「かなえ」に。虎太郎の好きなハッピーターンをゲット。今日の夕飯はトン汁とから揚げ。また和食。

アパルトマンに帰るとテロ報道を、みなさんからのご心配・安否確認メールで知りました。みなさん、ご心配下さりありがとうございました。

木曜日

今日は虎太郎が幼稚園に初登園する日。結局、僕の初出勤より早かった。おかげで虎太郎を預けたあとは、はじめて夫婦二人だけでシャンゼリゼ通りをブラブラできました。とは言っても、10時までは開いていない店がほとんど。10時過ぎたところで雨が降りそうなのでZARA・homeというお店で傘を探すも空振り。トイレに行きたくなったので近くのGeorge Vというカフェでランチ。トイレはきれいだし、朝食セットのトーストもクロワッサンもホットチョコレートもおいしいし、とてもグッド。シャンゼリゼ通りのルイ・ヴィトンの向かいあたりのカフェです。結局、僕たちのパリの行きつけのカフェはここに決まりました。そのあと妻の美容院を経て、虎太郎のお迎えに。

どうやら今日もパリで銃撃戦があった模様。昨日の週刊誌社を狙った犯人もまだ捕まっていないらしい。

金曜日

今日は個人的には我々夫婦の10周年記念日。虎太郎が幼稚園に行きたくないと泣きながらも幼稚園の担任に連れていかれるのを見た後にもかかわらず(その後、1週間ほどで友達ができた虎太郎は幼稚園に喜んでいくようになりました)、ルーブル美術館の中にあるカフェ・リシュリューというカフェのビールで乾杯。10年前は10年後のパリ滞在などは夢にも思っていませんでした。有名な絵だけを足早にチェックした後は、歩いてオペラ地区の「京子食品」で再び日本米など日本食材をゲット。虎太郎を引き取った後、連日のテロ報道でびくびくしながら歩いていたら、虎太郎の幼稚園の最寄り駅に警察が大勢いる!エッフェル塔に近く重点警戒していた模様。フランスは喪に服しており、エッフェル塔の夜の電気は消され、ルーブルにも半旗が掲げられている。

夜にはようやく最初の事件の実行犯も次の銃撃戦の犯人も捕まったとの報道を目にしたが、今後も報復テロなどに注意しなければならないらしい。

土曜日

今日は土曜日。幼稚園もお休み。昨日、ルーブル美術館でパリ・ミュージアム・パスを買ったので(これは2days, 4days, 6daysの3種あり、最初に使った日からその期間はパリ周辺の60もの美術館や歴史的建造物に入れる。これがあればチケット売り場の長蛇の列に並ばずに済むので、パリ旅行前にはぜひ日本にいるうちにネットで購入するのをお勧めします)、今日は虎太郎を連れて、虎太郎が行きたがっていた凱旋門の上に登ることにする。ちなみにほとんどの施設で18歳未満は無料なので虎太郎はフリーパス。ちなみに18歳付近の人はパスポートの提示を求められるらしいが、虎太郎はどう見ても18歳未満なのでパスポートを見せるようにとも言われない。ただし連日のテロの影響か、あちこちの店に入るにも手荷物検査がある(ルーブル美術館はいつも検査があるらしい)。

ちなみにせっかくなのでもう一度、今日もルーブル。ルーブル美術館内にもフードコートがあり、今日の昼食はそこのポテトとチキンの煮込みとパン・オ・ショコラとクロワッサンとアップルパイ。ルーブル美術館の手荷物検査に並ぶなら外のピラミッド型の出入り口よりも地下のショッピング街からの入り口の方が快適です。ダヴィンチ・コードで有名になった逆さピラミッドのところです。

今日は凱旋門を登った後に前回とは逆コースでシャンゼリゼ通りを踏破し、コンコルド広場の観覧車に乗る。日本の観覧車のように1回1周ではなく、メリーゴーランドのように、ある程度の人が乗ったらグルグル回って、また入れ替え、みたいな感じでした。18時過ぎだったので夜景がきれいでしたが、今日は雨。特にその時間、パリにはめずらしい本降りでちょっと大変。でも、初めてライトアップされた凱旋門とエッフェル塔が見られました。

そして、研修開始前日

今日は引き続きのパリ・ミュージアム・パス利用をしようとオルセー美術館に行くことに。オルセーはアパルトマンの最寄り駅からメトロ1本で行ける。降りたところで例によってパン・オ・ショコラを買い食いしながらオルセーに。昨日の凱旋門と言い、今日のオルセーと言い、妙にすいている。いつもは長蛇の列らしいが、今はテロの影響で人がかなり少ないらしい。オルセーはマネやモネやルノワールなど教科書やテレビでよく見る絵をミーハー感覚で一回り。今日は久しぶりの快晴で気持ちがいい。フランス各地ではテロに反対するデモをしている。

さあ、いよいよ明日が研修初日だ。緊張する。

↑幼稚園近くのお気に入りのブーランジュリー(パン屋)

↑クリスマスから年始にかけてはシャンゼリゼ通りに屋台出店

↑パリのメトロとバスとトラムは写真付き定期券(ナヴィゴ)で乗り放題。

凱旋門登頂へ↑

↑レンタカー屋さんは英語を話せます。

↑町中いろんなところにメリーゴーランド。

↑お正月が終わるとシャンゼリゼの人通りもまばら。

↑テロ当時は半旗が掲げられ、幼稚園はいま(3月)も室内学習のみ。

↑ルーブル美術館は写真OK(上は「カナの婚礼」)

↑週に2回のビオ・マルシェ。↑カフェ・ジョルジュ・サンクのランチ。

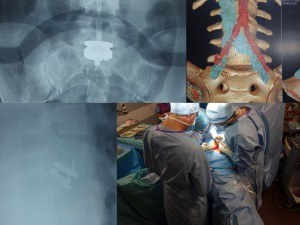

↑人工椎間板。術者は患者さんの股の間に立ち、正面からアプローチ。

↑人工椎間板。術者は患者さんの股の間に立ち、正面からアプローチ。 ↑5/Sの前方固定。こんなデバイスも初めて見ました。カメラも補助的に併用。

↑5/Sの前方固定。こんなデバイスも初めて見ました。カメラも補助的に併用。 ↑前方に血管があるときは側方から止めるそうです。多椎間では後方。

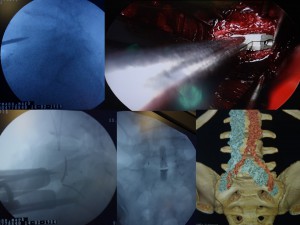

↑前方に血管があるときは側方から止めるそうです。多椎間では後方。 ↑ACL再建のグラフトは主にST。デバイスは主にスミス&ネフュー。

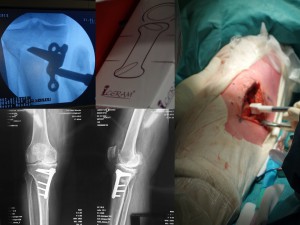

↑ACL再建のグラフトは主にST。デバイスは主にスミス&ネフュー。  ↑HTOはオープンウエッジ。UKAなどとの使い分けも「自由」な感じです。

↑HTOはオープンウエッジ。UKAなどとの使い分けも「自由」な感じです。  ↑肩関節鏡手術。結構自在に動くし、肩の部分外れる手術台で便利(フランスベッド?)

↑肩関節鏡手術。結構自在に動くし、肩の部分外れる手術台で便利(フランスベッド?) ↑ほとんどの手術を全員がやっていましたが、足の手術と肩のスコピーだけは、外から専門家を呼んでいました。股関節鏡はここではやっていないということでした。

↑ほとんどの手術を全員がやっていましたが、足の手術と肩のスコピーだけは、外から専門家を呼んでいました。股関節鏡はここではやっていないということでした。  ↑大腿骨頭壊死に対する骨髄移植手術。decompression効果もあるでしょうか。

↑大腿骨頭壊死に対する骨髄移植手術。decompression効果もあるでしょうか。 ↑肩や膝の壊死にも骨髄移植。リバースショルダーやUKAも時々ありました。

↑肩や膝の壊死にも骨髄移植。リバースショルダーやUKAも時々ありました。  ↑転子部骨折の牽引台。健側は牽引しません。もう一つの手術室が隣に見えます。

↑転子部骨折の牽引台。健側は牽引しません。もう一つの手術室が隣に見えます。 ↑昼食はいつもエスプレッソにサンドイッチ(食パンでなくフランスパン)。

↑昼食はいつもエスプレッソにサンドイッチ(食パンでなくフランスパン)。  ↑最後は教授夫妻が我々家族を夕食に招待してくれました!

↑最後は教授夫妻が我々家族を夕食に招待してくれました!