この度、令和7年1月26日に仙台市で第18回東北MIST研究会を当番世話人として開催いたしました。

秋田から、奥山幸一郎先生、小林孝先生、佐々木寛先生、工藤大輔先生、尾野祐一先生、飯田純平先生、佐藤千晶先生、阿部和伸先生、井上純一先生、東海林諒先生、笠間史仁先生、岡本憲人先生、渡辺学先生、長岡佑樹先生、小紫友也先生、間杉健輔先生、橋本総先生、原田拓海先生にご参加いただき、会を盛り上げていただきました。

今回は前日に懇親会を、当日の朝に脊椎エコーのハンズオンを開催しました。

懇親会の様子

懇親会は予想を上回るご参加をいただき、会場の制限からお断りをさせていただく方が出てしまい大変申し訳ございませんでした。

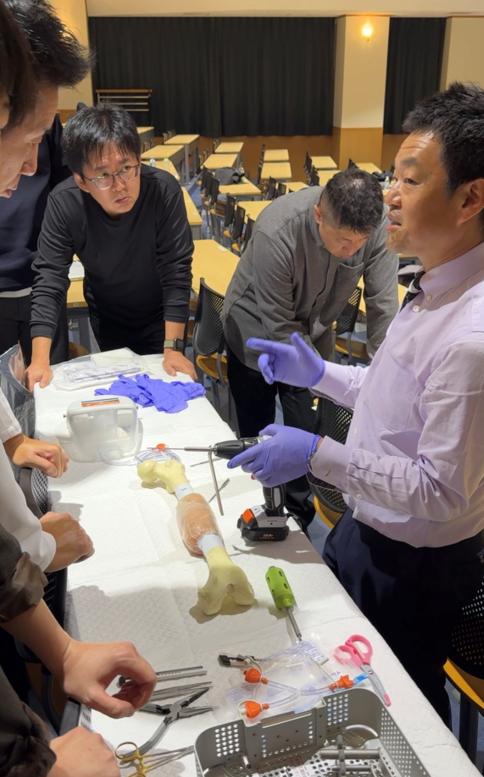

ハンズオン

笠間先生にショートレクチャーを行なっていただき、ハンズオン講師として、尾野先生、阿部先生、東海林先生、笠間先生、岡本先生にそれぞれのブースで指導を行っていただきました。

研修医の先生からベテランの先生まで多くの先生に参加いただき、興味の高さを実感しました。

懇親会、ハンズオンともに満足度が高かったというご感想をいただけ、併催してよかったと思っております。

研究会は56名にご参加いただき、盛会に終えることができました。

一般演題は10演題をご発表いただき、Best Presentation Awardは、日本海総合病院の片山れな先生「椎間板性腰痛に対する内視鏡治療」が受賞されました。多くの質問で会を盛り上げていただいたBest Discusser Awardは、弘前大学の小山一茂先生が受賞されました。

誠におめでとうございます。

特別講演は北須磨病院の土方保和先生に「徹底解説!AIを活用した令和の論文の書き方-骨粗鬆症治療とMISTをテーマに-」と題してご講演いただきました。臨床疫学の考え方をわかりやすく教えていただきながら、AIを活用することで臨床医でもできる効率的な研究方法を学ぶことができました。この経験をもとにぜひ東北MISTとしての研究を発信していきたいと思います。

今回からメインスポンサーがいないこともあり、手探りで準備をはじめた会でしたが、皆様のご協力のおかげでとても有意義な研究会にすることができました。改めまして御礼申し上げます。

この東北MIST研究会は、秋田は故石河紀之先生が基礎を築いてこられました。私も10年前に石河先生に東北MIST研究会に連れてきていただいたことが、脊椎外科医としてのスタートでした。

その時発表した頚椎神経根ブロックの演題をこのようにハンズオンとして東北に広げられたこと、MISTのつながりを秋田の若手に繋げられたこと、1つ石河先生に感謝を伝えられたのかなと思っております。本当にありがとうございました。

今後もMISTはじめ、秋田の脊椎外科の発展に向けて精進してまいります。