エスパニョーレ秋田準優勝!!!!!

2019年9月5日、6日の2日間にわたって東京医科歯科大学主催の第68回東日本整形災害外科学会が東京ドームホテルにて行われました。著名な先生方による多数の特別講演や、創意工夫に溢れた一般演題が多くあり、白熱した議論が各会場で行われていました。秋田からも多くの先生方が参加し、私もエコー下下肢ブロック手術を検討した演題で発表もさせていただいてきました。

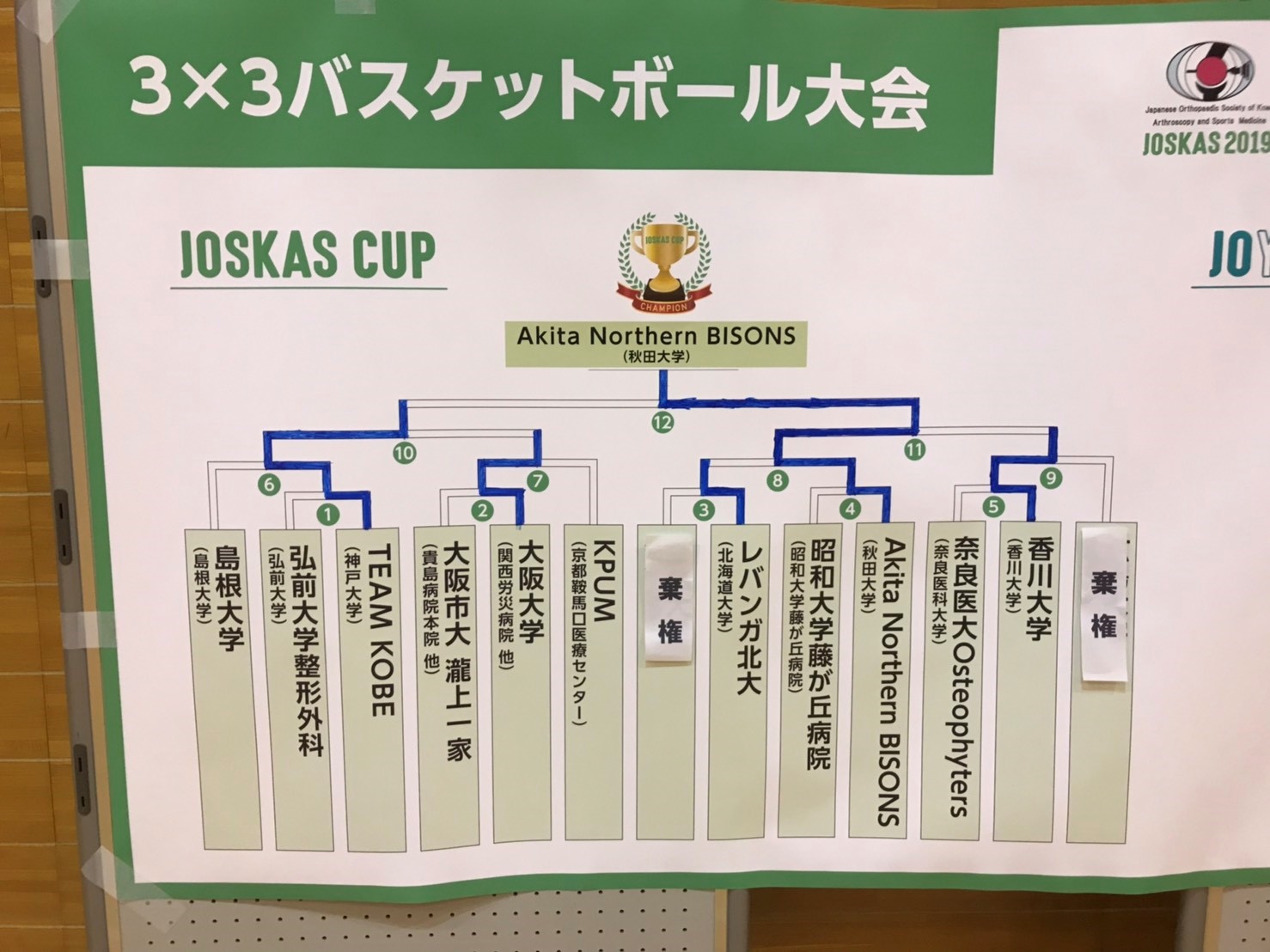

また本学会には親善スポーツプログラムというもう一つのメインイベントがあります。「親善」とは名ばかりに毎年各大学の威信をかけて駅伝・バスケットボール・フットサルの3競技が行われています。

私はエスパニョーレ秋田の一員としてフットサルに参加させていただきました。

今回エスパニョーレ秋田は若手のホープでイケメンと評判の井野剛志先生、駅伝部エースの長幡樹先生(2日目から)、最近肉体改造に取り組んでいる高橋靖博先生、万年体調不良で筋肉量減少に定評のある尾野祐一先生、アニキこと嘉川貴之先生、筆者の合計6名(初日は5名でした・・。)で戦ってきました。フットサルは5人で行う競技で、初日は少数精鋭というと良い響きですが、交代も不可能な5名しかおらず、初戦敗退が強く懸念されましたが井野先生のファインゴールと嘉川先生のナイスセーブもあり、1-1の同点で試合を終えることができました。同点の場合はジャンケンによる勝ち抜きで決着をつけるルールでしたが、ここでも井野先生がイケメンぶりを発揮し、勝ちまくってくれたおかげで、秋田大学の勝利の結果となりました。

2日目は駅伝を優勝で終えた長幡先生も参戦してくださり、6名で山形大学との準決勝を迎えました。この試合でも井野先生が躍動し、この試合2ゴール!!長幡先生、高橋先生、尾野先生の堅守もあり2-1の僅差でなんとか勝利することができました。

そして迎えた決勝、東京医科歯科大学との一戦。相手の華麗なテクニック、素早いプレスに加えこれまでの疲れもあり、徐々に圧倒されるエスパニョーレ。何度か井野先生、高橋先生、尾野先生を起点に良いチャンスを作るも、最後は押し込まれ結果は3-0の完敗でした。

当初は1勝も危ぶまれたエスパニョーレでしたが、皆様のご支援、ご協力もあり準優勝で終わることができました。今後はチームのさらなる強化のために人材確保、尾野先生の筋肉量増加を緊急の課題として日々精進していきたいと存じます。また、今回の学会参加の経験を活かして、日常診療や研究により一層励みたいと思います。今後ともご指導のほど何卒宜しくお願いします。