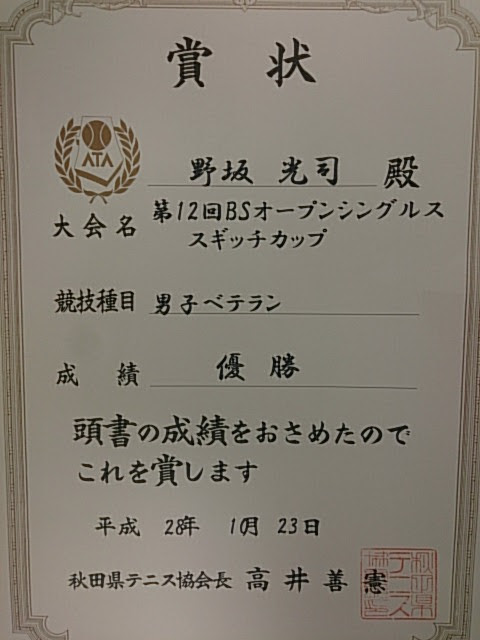

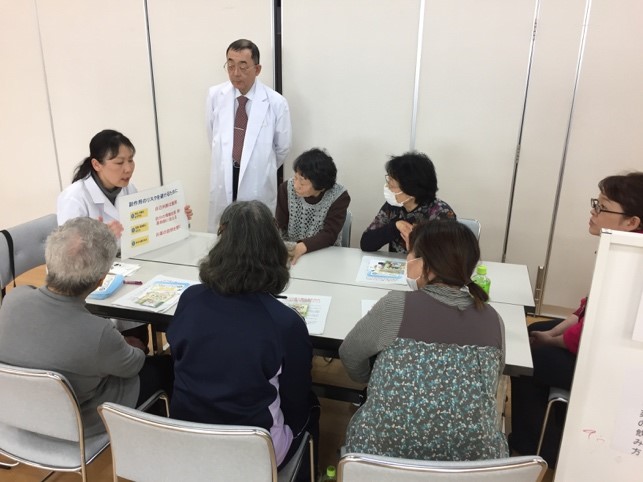

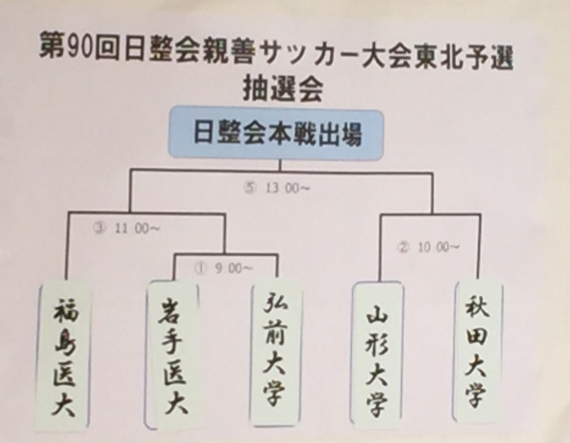

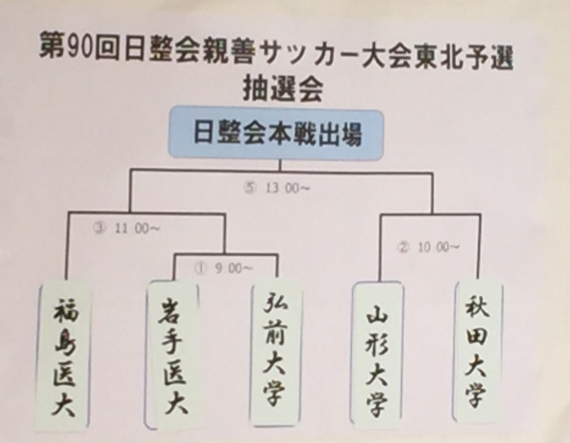

平成28年10月30日、岩手県盛岡市で第90回日整会サッカー大会東北予選が開催されました。今回から参加チームは5大学(弘前大、秋田大、岩手医大、山形大、福島大*東北大学は来年度日整会の主幹大学のため予選免除)となり、東北代表の1席を目指した熱い戦いが繰り広げられました。大会形式はトーナメントで、前日の東北スポーツ懇話会後の懇親会で組み合わせが決定しました(写真①)。

写真①

初戦の相手は毎年東北代表として日整会本戦に出場している東北随一の強豪、山形大。考えられる最悪の初戦の相手となってしまいました・・・しかし、試合をする前から落ち込んでいてもしょうがないので、当たって砕けろの精神で頑張ることとしました。

その結果は・・・・・・0-6(泣)

サッカー経験者ぞろいの相手に対して、バスケ部、野球部、陸上部、ラグビー部、裸参り部という異種混合チームではやはり力の差を感じました。

本戦出場の夢を早速絶たれてしまいましたが、めげずに3位決定戦に臨みました。対戦相手は昨年度2-14という大敗を喫した福島大。昨年のリベンジとばかりにひそかに闘志を燃やして試合へ向かいましたがその結果は・・・・1-5(泣泣泣)

負けはしましたが昨年度に比べると力の差は縮まってきていることを感じました。高橋先生が1点返したことや、昨年度かなり怪しい動きをしていたゴールキーパーの鈴木先生が、神がかったセーブを連発したのは明るい材料でした。

またも2連敗を喫してしまいましたが、来年度は東北予選が秋田で開催されます。悲願の1勝を目指して、これに懲りることなく来年度も頑張りたいと思います。

参加できるよう調整いただいた関連病院の先生方、大変ありがとうございました。来年度も何卒ご協力よろしくお願いいたします。