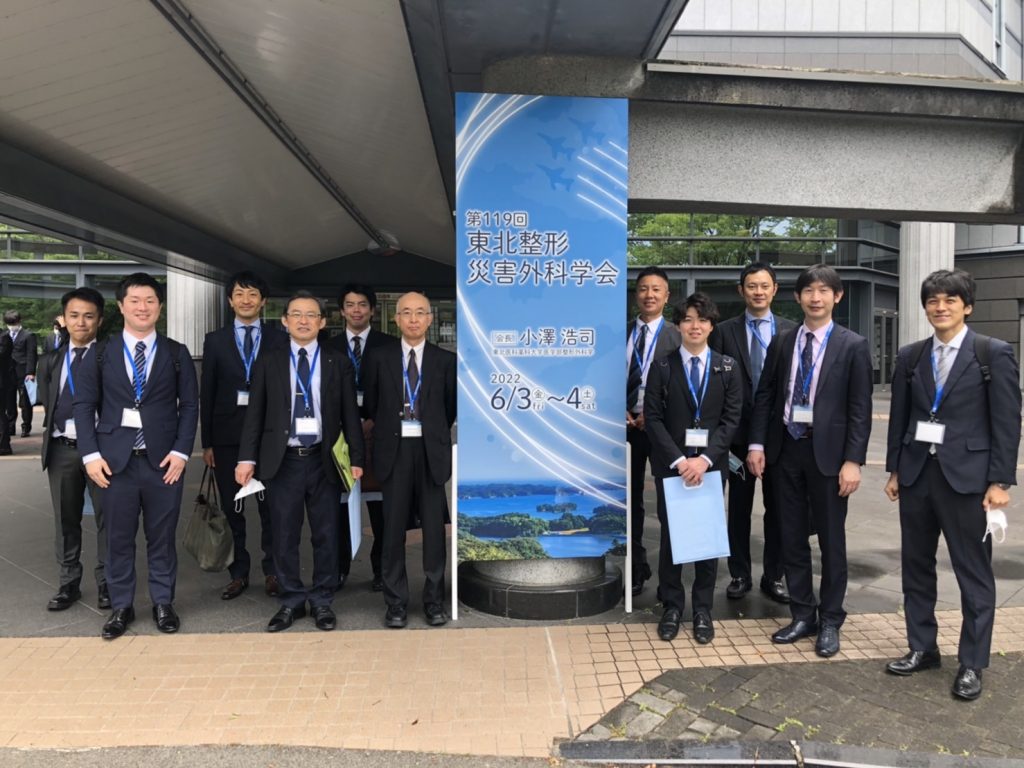

2022年6月3日~4日に仙台国際センターで第119回東北整形災害外科学会が開催されました。今回はハイブリッド開催でしたが、秋田県からの座長・発表者のおよそ半分は現地参加されており、久々に顔を合わせた同門の先生方も多く感じました。

若手症例報告セッション・一般演題においては、若手の演題に対しベテラン医師からの温かい教育的な質疑応答があり、本学会の「若手を育成する」雰囲気を改めて感じ、私自身も現地での発表は良いものだなと感じました。また東北の地方会ということで顔見知った先生方との再会に刺激を受けました。

若手症例報告セッションでは、富永健太先生が優秀演題賞をまた受賞されました。秋田県代表として、学生セッションでは医学科6年生の橋本総くん、若手English Award Sessionでは五十嵐駿先生が発表しました。橋本総くんには「大腿骨近位部骨折ではエリア分類を用いれば学生でも治療方針決定ができるか」という演題を発表いただきました。股関節医・大学院生・学生の3名で、エリア分類とAO/OTA分類などの検者間一致率を検討した演題で、データ収集から発表準備、そして完璧な発表と質疑応答をこなしてくれました。惜しくも優秀賞は受賞できませんでしたが、現在間違いなく秋田県(日本国内?)で最もエリア分類に詳しい男の一人です。治療方針に迷われた際には、ぜひ橋本くんにご一報ください(笑)

秋田県はおそらく全国的にみてもまだ県外出張に厳しい県かと思われますが、学会への現地参加を通して知識・刺激を得られたらと思います。来年の学生セッションで発表したい学生さん、連絡をお待ちしております!