2017年9月29~30日にポルトガル・リスボンにて開催された6th Triennial IFFAS Scientific Meetingに参加して参りました. メンバーは, 柏倉剛先生, 青沼宏先生と私の3名です(千田秀一先生は残念ながら直接は参加できませんでしたがポスターでのご発表あり). 演題は全員が採択され, ポスターでの発表となりました.

演題を見渡すと, ポスター・オーラルともに日本人の発表が多く, 特に関節鏡のセッションでは演者の半数以上を日本人が占めていて日本のレベルの高さを感じることができました. 演者の先生は獨協医大の大関覚先生, 奈良医大の熊井司先生, 帝京の高尾昌人先生など日本を代表する先生だけでなく, 羊ヶ丘病院の倉秀治先生の元で研修されている若手の丸山和典先生が, オーラルでご自身の研究についてすばらしい発表をされていて, 私ももっと頑張らなくてはと思った次第です.

わずかではありますが観光も楽しめました. 会場近くの発見のモニュメント, ジェローニモス修道院を観て回り, リスボンで一番有名なお菓子であるエッグタルトの人気店にも立ち寄り, 食事は海産物や地元のビール, サングリアを堪能することができました.

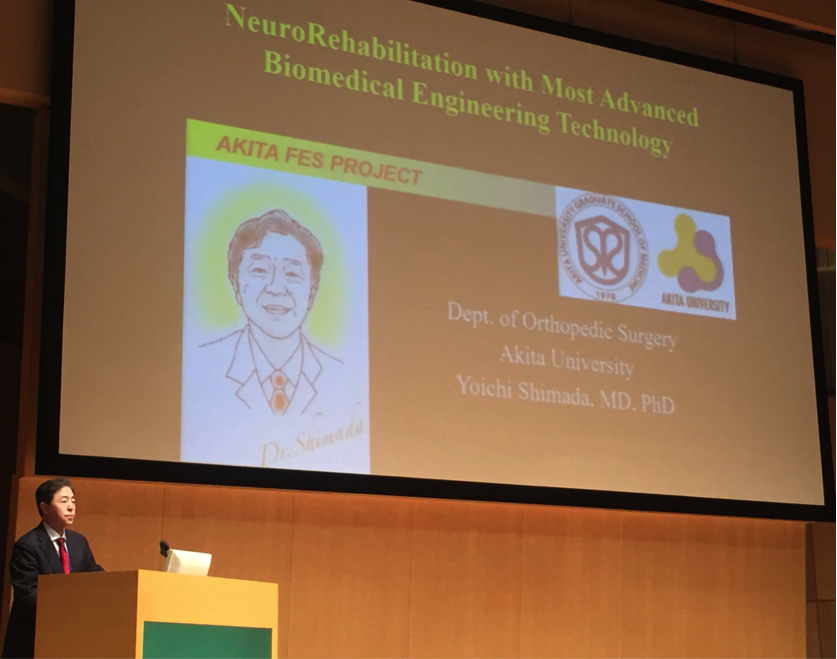

今回の学会参加を機に, 今後もAFGの研究, 臨床共に益々励んで参りたいと思います. このような機会を与えていただいた島田洋一教授始め, AFGの先生方, また学会不在中ご迷惑おかけした先生方に深謝いたします.