2022年6月23日〜25日、パシフィコ横浜ノースで、第59回日本リハビリテーション医学会学術集会が芳賀信彦会長(東京大学大学院医学系研究科 リハビリテーション医学分野前教授)のもと開催されました。

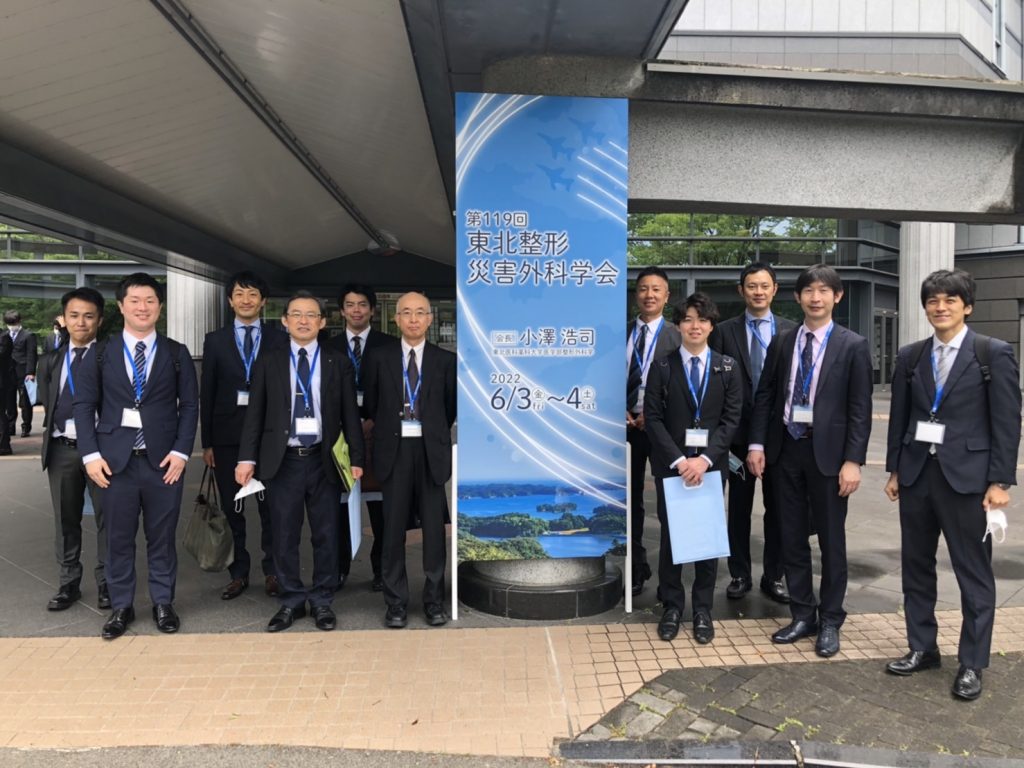

秋田からは島田洋一名誉教授、粕川雄司先生、斉藤公男先生、千田聡明先生、渡邉基起先生、皆方伸先生、加賀美開先生、佐藤貴洋先生、木村がweb発表含め参加いたしました。

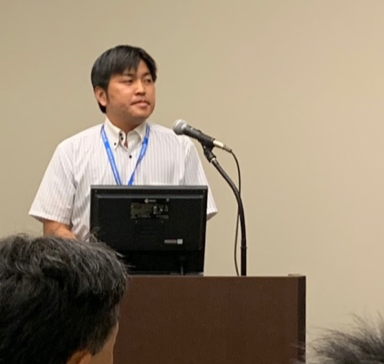

私自身の発表では、秋田大学整形外科の大先輩、加賀谷斉先生(国立長寿医療研究センター)とシンポジウムで一緒させていただき、リハビリテーションロボットについて、見識を深めることができました。今後より一層ロボットが診療の一部になってくると思いますが、やはり使う側の医療者が、その機器の特性と、患者さんの状態をしっかりと把握して、適切に用いることができるかどうか、そこが重要なんだと改めて実感いたしました。

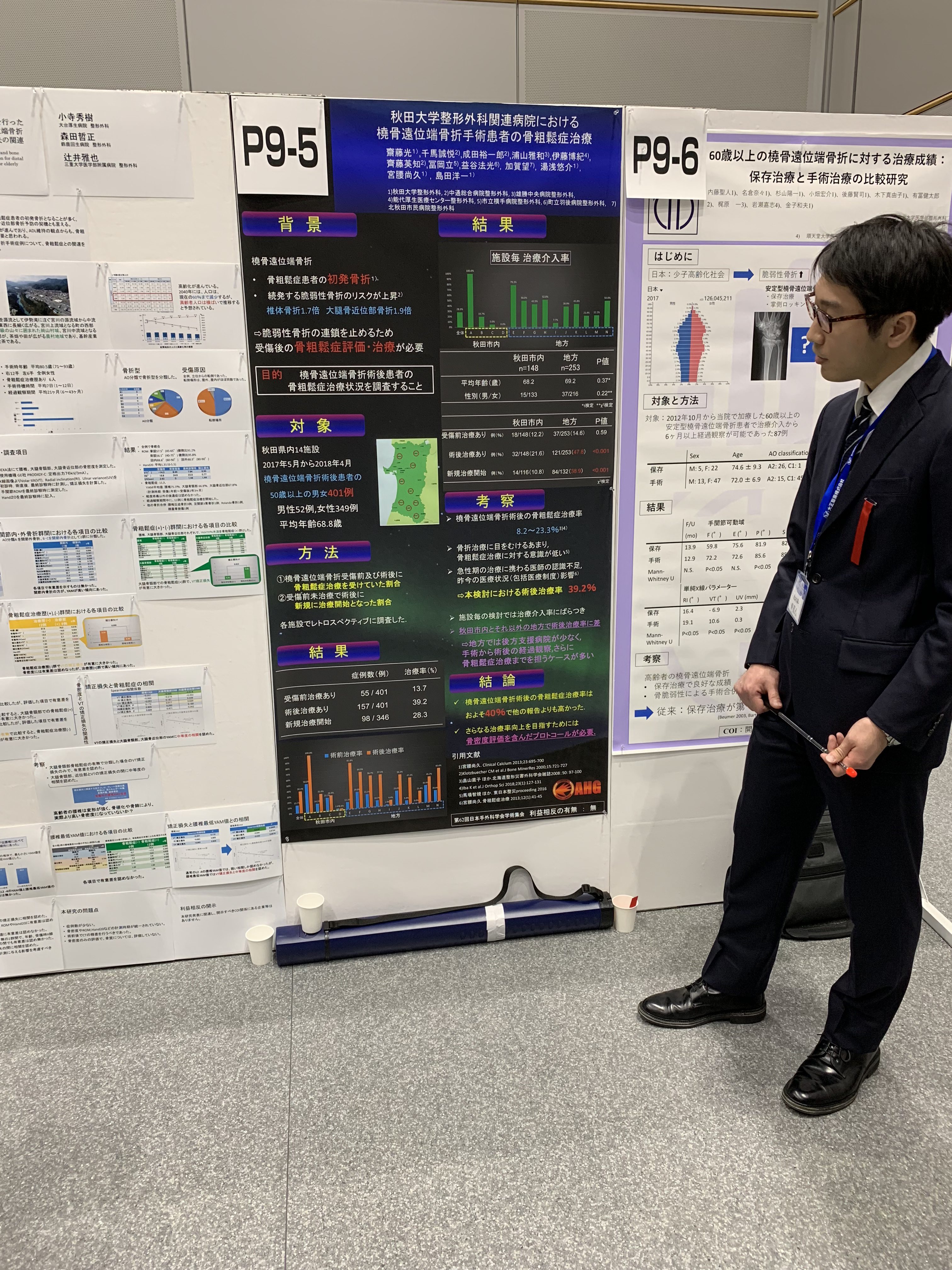

初夏の横浜は晴天にも恵まれ、会場によってはほぼ満員となることもありました。隣接するパシフィコでは、日本骨折治療学会も開催されており、多くの整形外科医、リハビリテーション科医が集まる場になっていました。

今回の学びを現場に活かしてまいります。