2017年8月26日土曜日、札幌のホテルマイステイズプレミア札幌パークにて第7回となる秋田・札幌整形外科合同セミナーが開催されました。7回目となる今回のセミナーも大変有意義なものとなりました。

これまで長距離走を行ってきたスポーツ親善ですが、今回は羊ヶ丘病院 理事長 岡村健司先生の多大な御尽力により早朝5時30分から親善野球試合が開催されました。日整会の野球大会で優勝経験のある札幌医科大学整形外科の野球チームと試合ができることは、大変光栄に感じました。我がノーザンデイモンズは、岡村健司先生に左肩の手術をしていただき、見事復帰を果たした大内賢太郎投手が先発しました。序盤に1点を先制されましたが、要所要所で巧みな投球術・審判術で長打を許さず、また内野・外野とも練習の成果がみられる安定した守備で追加点を与えませんでした。中盤には羊ヶ丘病院から4名のスーパースター選手に助っ人に加わっていただきました。4名の選手が1打席ずつで2点をあげ逆転し、秋田では見たことのないようなスピードと変化球によるピッチングでリードを守って頂きました。最終回、大内賢太郎投手が再登板し奮闘しましたが、1点を返され2対2の同点で試合が終了しました。とても素晴らしい試合となり、早朝からご準備いただいた札幌医大の先生方、羊ヶ丘病院の方々、岡村健司先生に心より感謝申し上げます。また、大内賢太郎投手が最優秀選手に選出されました。おめでとうございます。

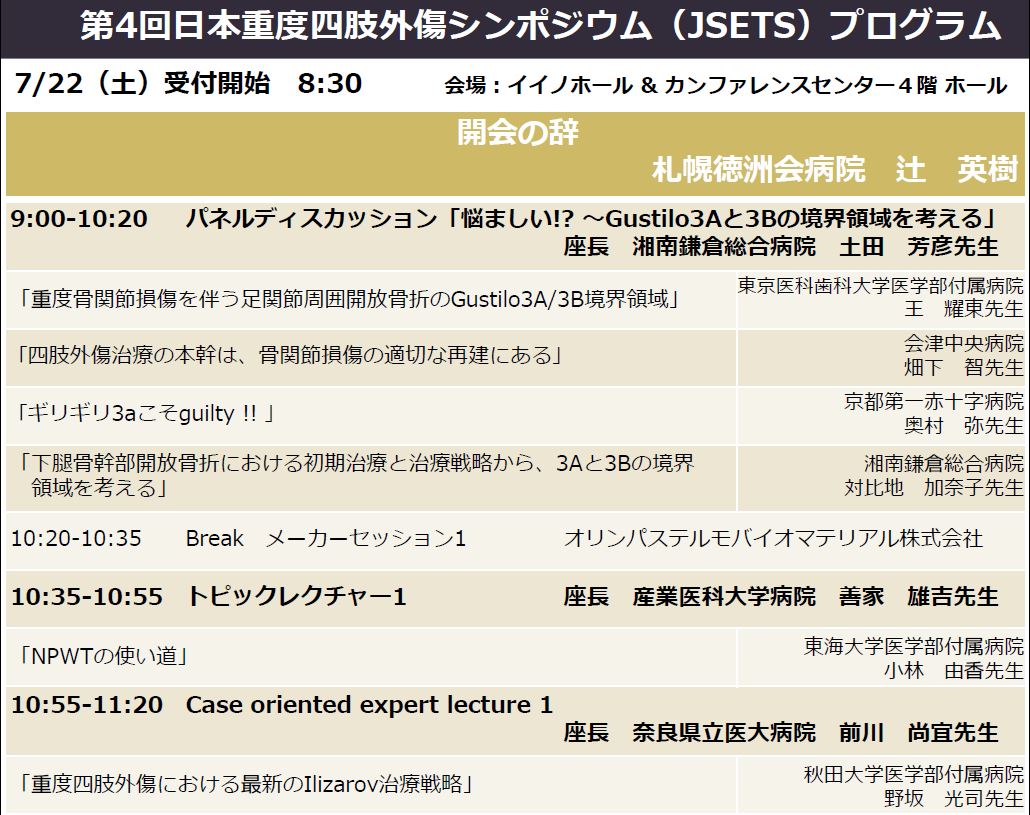

午後からのセミナーでは、一般演題として札幌医科大学から「Bi-Cruciate Retaining TKAにおいて前十字靭帯は機能しているか?」岡田葉平先生、「腰椎分離症と脊柱アライメントの関連」家里典之先生、「Dupuytren拘縮に対する酵素注射療法と部分腱膜切除術の治療成績の比較検討」阿久津祐子先生の3題、秋田からは「AORA registryにおける高齢関節リウマチ患者治療の現状」杉村祐介先生、「秋田県における脊髄損傷の動向」工藤大輔先生、「続発性骨粗鬆症による脊椎脆弱性に対するテリパラチド製剤の効果」粕川雄司の3題のがあり、それぞれ活発なディスカッションがありました。続いて、教育研修講演Iは秋田大学の野坂光司先生より「Ilizarova創外固定による難治症例への挑戦」と題し、数多くの難治例に対する治療についてご講演頂きました。講演IIでは札幌医科大学の江森誠人先生より「骨軟部腫瘍に対する治療 -当科における基礎と臨床での挑戦-」というタイトルで、腫瘍に対する治療の基礎研究から、新しい治療の試みとその効果について詳細にご講演頂きました。それぞれの分野で行われている最先端の治療について勉強でき、とても理解が深まりました。

今回も大変すばらしいセミナーとなりました。札幌医科大学および関連病院の先生方、サポートいただきました方々に深謝申し上げます。来年も有意義なセミナーが継続できるように、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。