2019年2月8、9日の両日、第31回日本肘関節学会学術集会が小樽において開催されました。会長は肘関節鏡視下手術の世界的なエキスパートである、済生会小樽病院の和田卓郎先生です。学会期間中、北海道は記録的な寒波に覆われ、気温はマイナス13度と凍える寒さでしたが、学会場には肘関節のエキスパートが多数あつまり、熱い議論がかわされました。

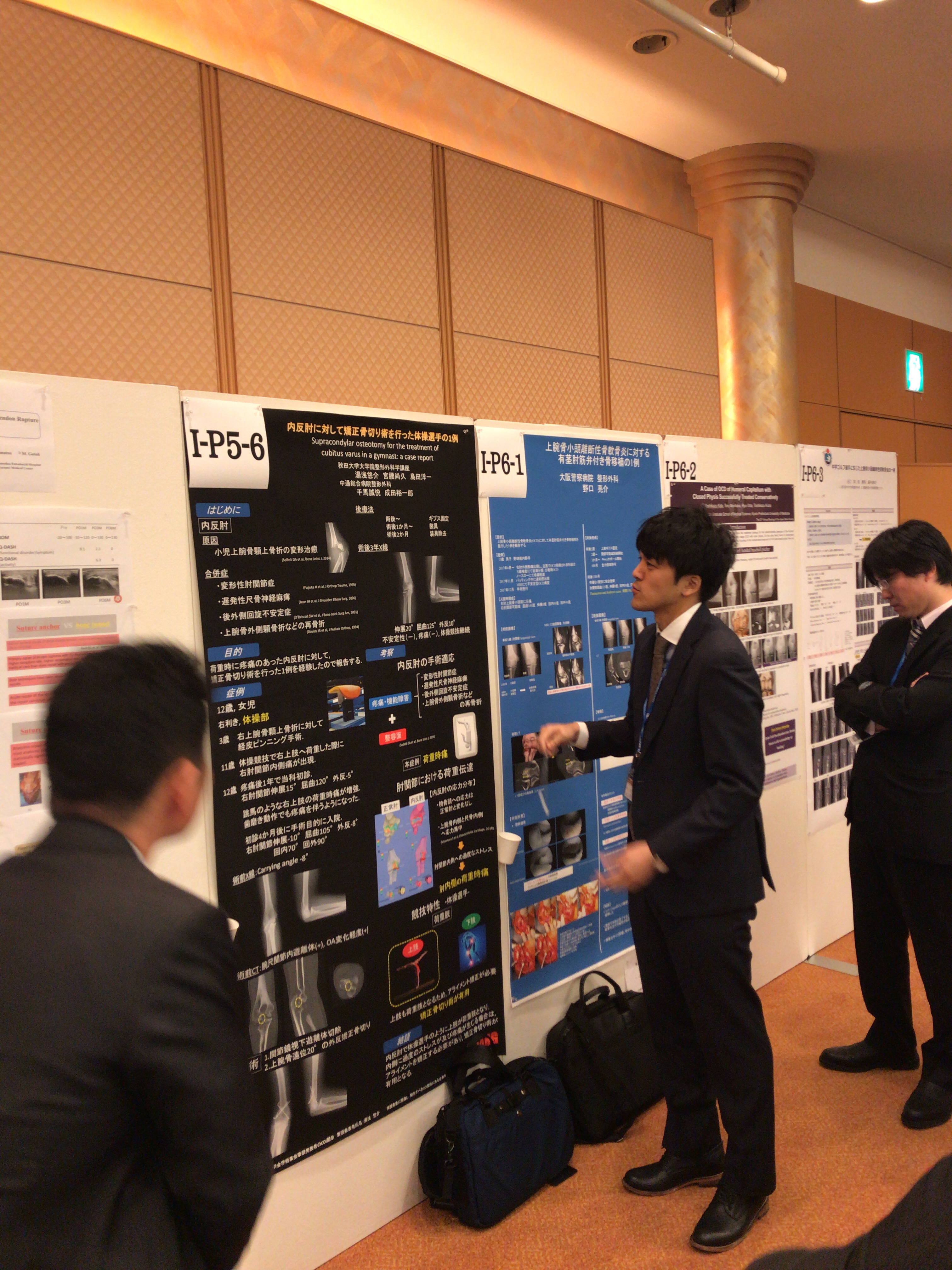

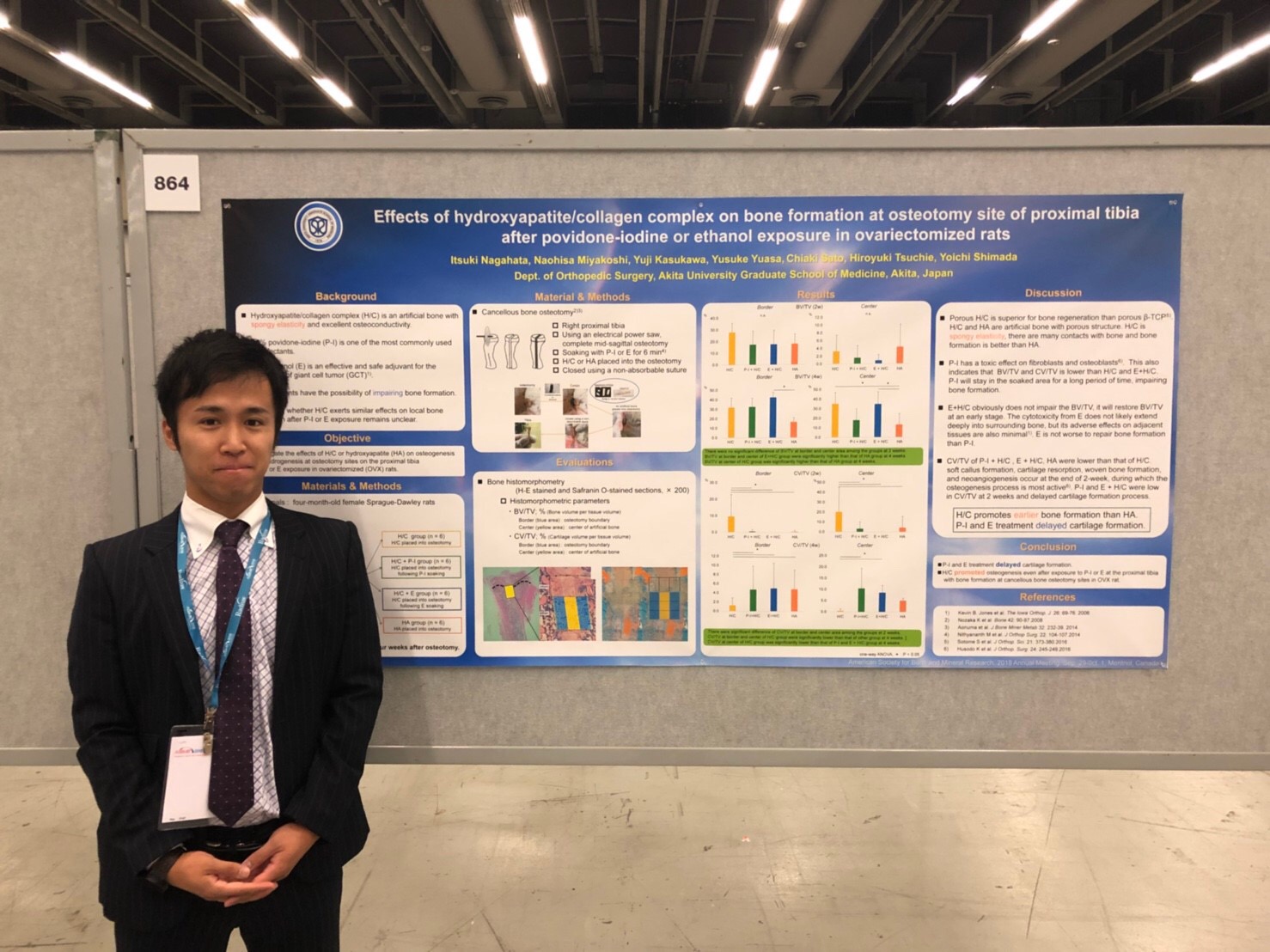

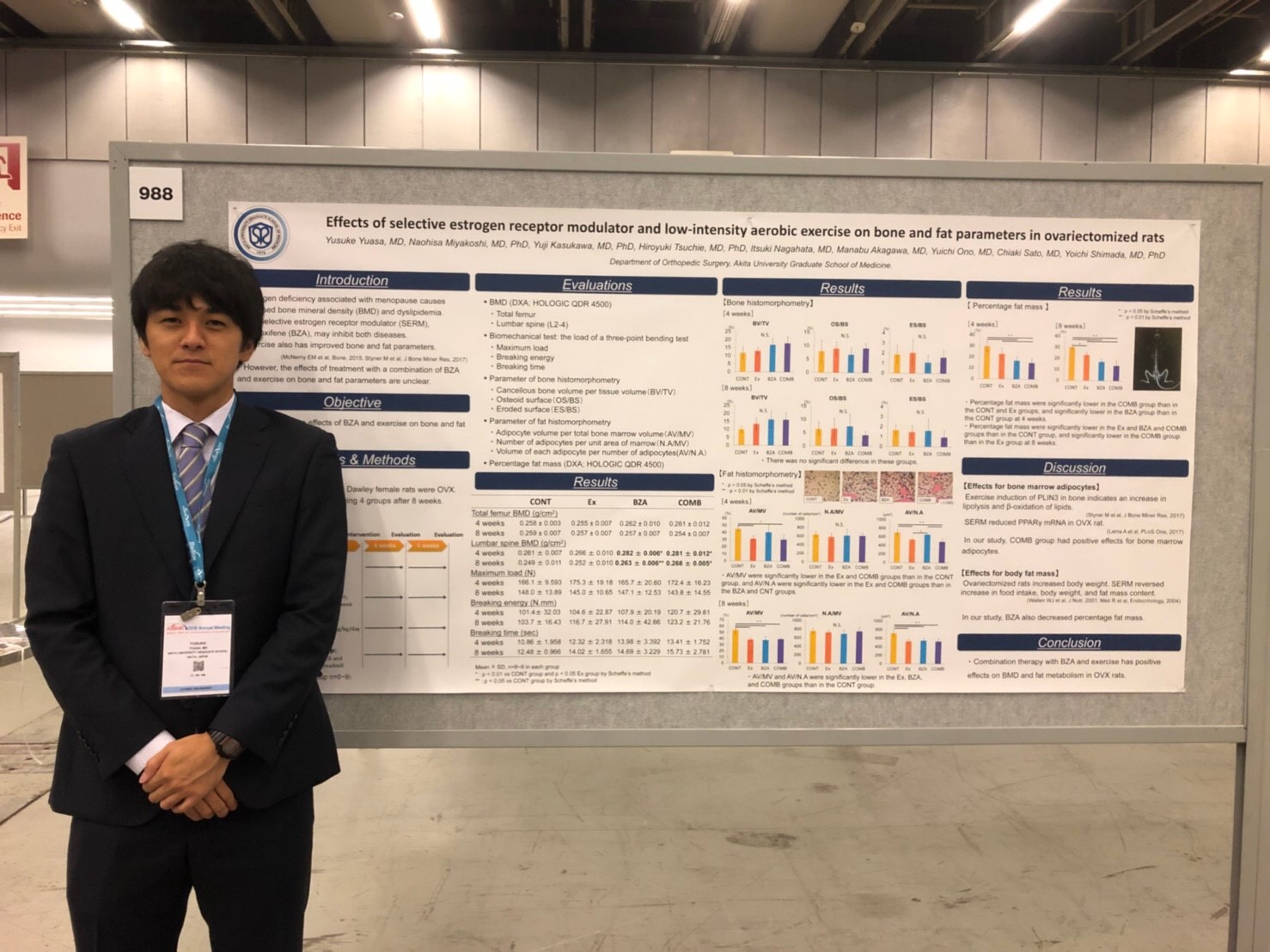

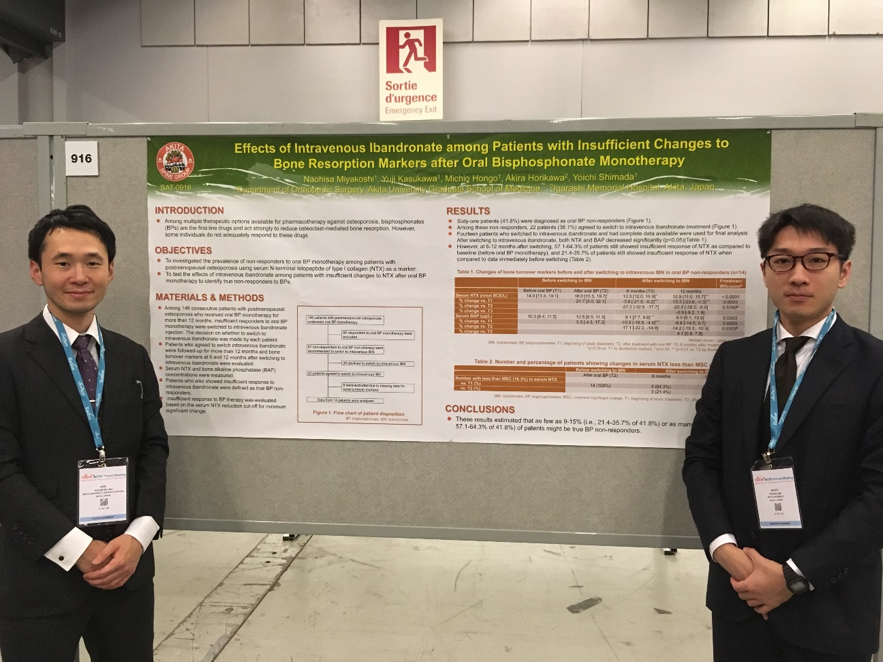

秋田大学のAHG(Akita Hand Group)からも6名が参加し、それぞれ演題発表してまいりました。中通総合病院の千馬誠悦先生が「上腕骨通顆骨折後の成績不良例」、成田裕一郎先生が「上腕骨遠位骨端線離開後に上腕骨外側顆骨折を繰り返して内反肘を呈した 1例」、能代厚生医療センターの伊藤博紀先生が「陳旧性Monteggia骨折に対して尺骨骨切り術を行った1例」、由利組合総合病院 白幡毅士先生が「薄筋腱を用いて補強修復した上腕二頭筋筋腹断裂の1例」、秋田大学の湯浅悠介先生が「内反肘に対して矯正骨切り術を行った体操選手の1例」、齋藤が「離断性骨軟骨炎と診断された上腕骨滑車内側骨軟骨骨折偽関節の1例」を発表してまいりました。

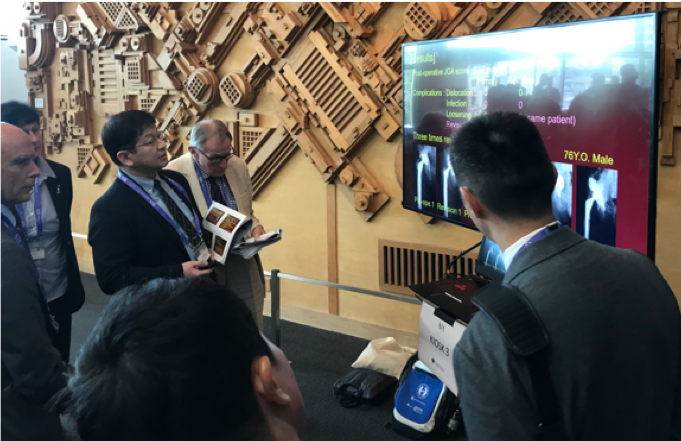

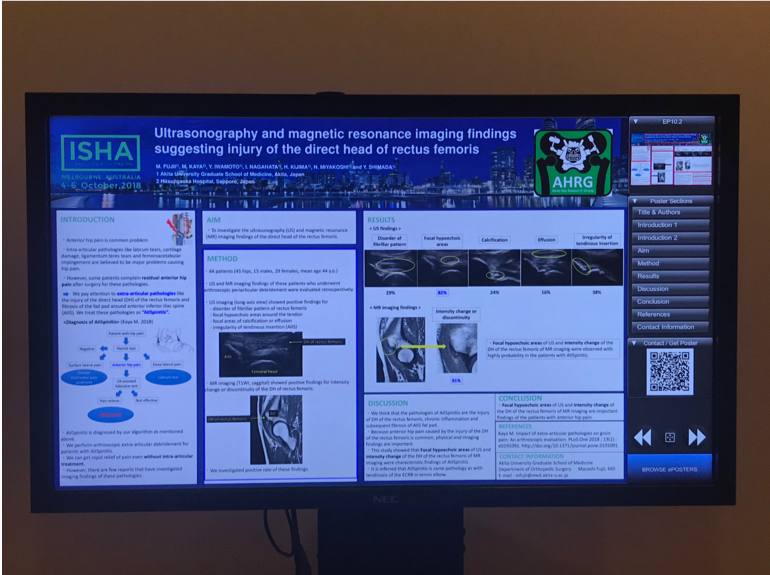

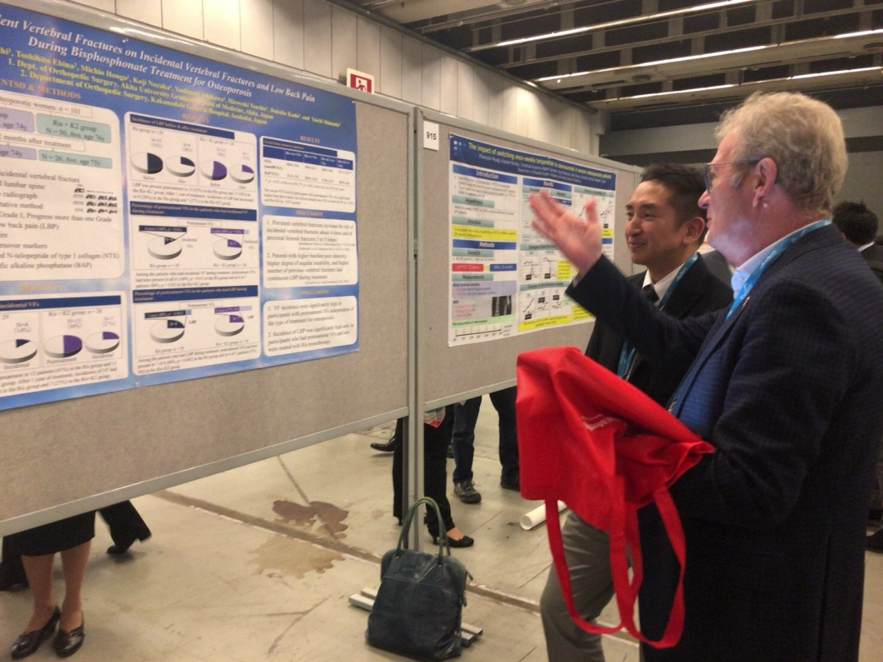

本学会では肘関節鏡・テニス肘・野球肘に関する発表が数多くみられました。他にも人工肘関や、エコーによる肘の画像診断、肘周辺の重度外傷に対する治療戦略、小児の肘関節外傷に関する発表等、普段はなかなか得ることができない知識を吸収でき、非常に有意義な2日間でした。

本学会で得た知識を、今後の日常診療、臨床研究へと生かしていきたいと思います。