日盛りは、はや本格的な夏を思わせる5月25日、「第69回秋田県整形外科医会」が秋田ビューホテルで開催されました。

今回は一般演題5題、Young doctors session15題と実に多くの発表がありました。特に若手整形外科医の発表では、日頃の研鑽の成果を存分に盛り込み、はつらつと発表している姿が印象的でした。質疑応答においても活発なディスカッションが繰り広げられ、上級医からの質問やコメントは発表内容をさらにencourageするものであり、非常に充実したセッションとなりました。

教育研修講演1には横浜市立大学整形外科教授の稲葉裕先生をお招きし、「股関節手術に対するコンピュータ技術の応用~変形性関節症、関節リウマチからFAIまで~」という題でご講演いただきました。

20世紀を代表する手術といわれるTHR。その所以は優れたQOLの改善能力でスポーツ復帰も可能であること、低侵襲手術の開発により早期のリハビリテーションが可能となり入院期間も短縮したこと、そしてComputer assisted surgeryにより正確なインプラント設置が可能となったことが挙げられます。具体的にはコンピュータ技術を応用してカップ設置の3次元計測を行うことで適切な設置角度を求めることができ、加えて、術前からのROM予測、設計通りに設置するための術中支援、ROMとインピンジメントの術中予測などにより、術後最大のROMを獲得し、脱臼予防が図れます。

また、股関節骨切り術に関しては術前計画も計画通りの実施も難しいのですが、Computer assisted surgeryによりどこで骨を切り、どう移動させ、どのように固定するかを術前に計画し、計画通りに実施することができます。今後は術後機能を反映させたより良い術前計画が課題であり、今後さらなる応用、発展が期待されるとのことでした。秋田においてはまだ十分に導入されていないのが現状であり、今後積極的に導入に向けて進んでいきたいと感じさせる、非常に興味深いご講演でした。

教育研修講演2には東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座麻酔科学・周術期医学分野教授の山内正憲先生をお招きし、「整形外科領域の最新痛み治療」という題でご講演いただきました。

秋田ではエコー下神経ブロックの習得が若手の必修項目となっており、教育の場が充実していて、実際の経験も多いです。山内先生のご講演は、エコー下ブロックを麻酔科医の観点からより詳細に検討された非常にアカデミックな内容でした。

体幹の神経ブロックには脊髄麻酔、硬膜外麻酔、神経根ブロック、椎間関節ブロック、傍脊椎ブロック(PVB)、脊柱起立筋膜面ブロック(ESPB)、椎弓後面ブロック(RLB)等の多彩な方法があり、病態に応じて使い分けます。PVB、ESPB、RLBに関して、色素によって薬液の拡がりを調べた実験結果をご教示いただきました。

上肢の神経ブロックに関して、最適な肩手術後の鎮痛方法を調査する多くの実験をされており、その他にも肘関節鏡や橈骨遠位端骨折、上腕骨外顆骨折などの術後鎮痛について、麻酔科医と整形外科医を対象にアンケートを行い、考え方の一致・不一致から、より質の高い麻酔を考察していました。また、凍結肩への選択的神経ブロックについて概念の統一、検査、治療の標準化のための仕事を行っておられるとのことでした。

さらに慢性疼痛を有する患者さんの心理社会性の痛みに対するアプローチについても具体的にご提示していただきました。痛み治療のトップランナーである山内先生のご講演は、日々疼痛治療に対峙している私たちにとって大変貴重な内容でした。

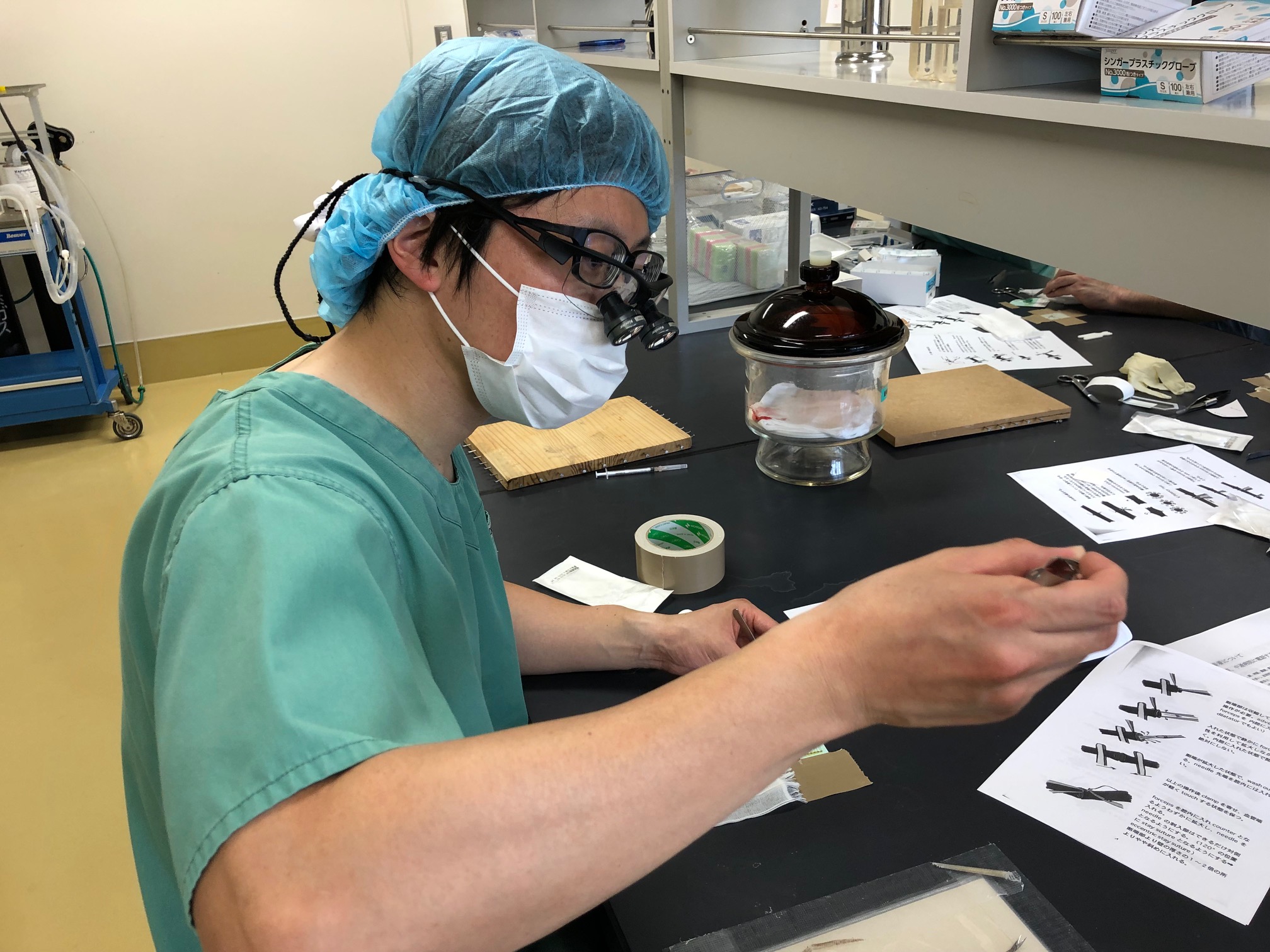

教育研修公演終了後の情報交換会では、厳正な審査をもとに選定された、一般演題とYoung doctors sessionの最優秀演題賞が発表されました。一般演題からは菊池一馬先生「成人脊柱変形における他椎間PLIFとLIF併用手術の比較検討」、Young doctors sessionからは湯浅悠介先生「マイクロ講習会の成果~Young doctorによる切断指再接着の経験~」がそれぞれ受賞され、喜びと感謝の言葉を述べられました。

本会は次回で節目の70回を迎えます。今後も秋田県の整形外科の発展を目指して切磋琢磨していきたいと思いました。

(文責:阿部和伸)

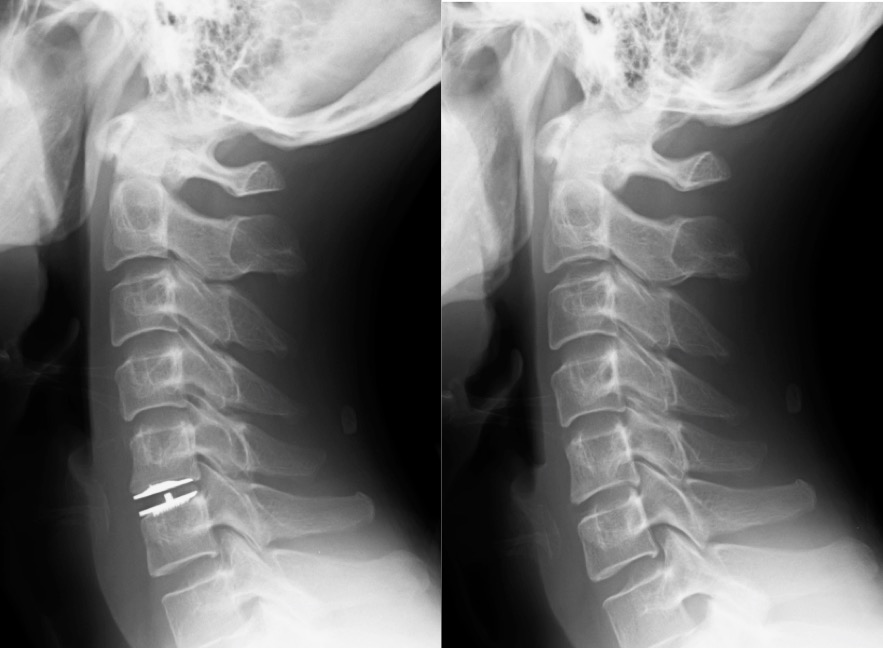

人工椎間板手術

人工椎間板手術