2016年9月16日からの4日間、米国骨代謝学会がジョージア州アトランタで開催されました。ジョージアワールドコングレスセンターという巨大施設に世界各国から骨の研究に携わる研究者が集い、秋田からは佐々木聡先生、粕川雄司先生、河野哲也先生、尾野祐一先生、長幡樹先生、そして私が参加してきました。

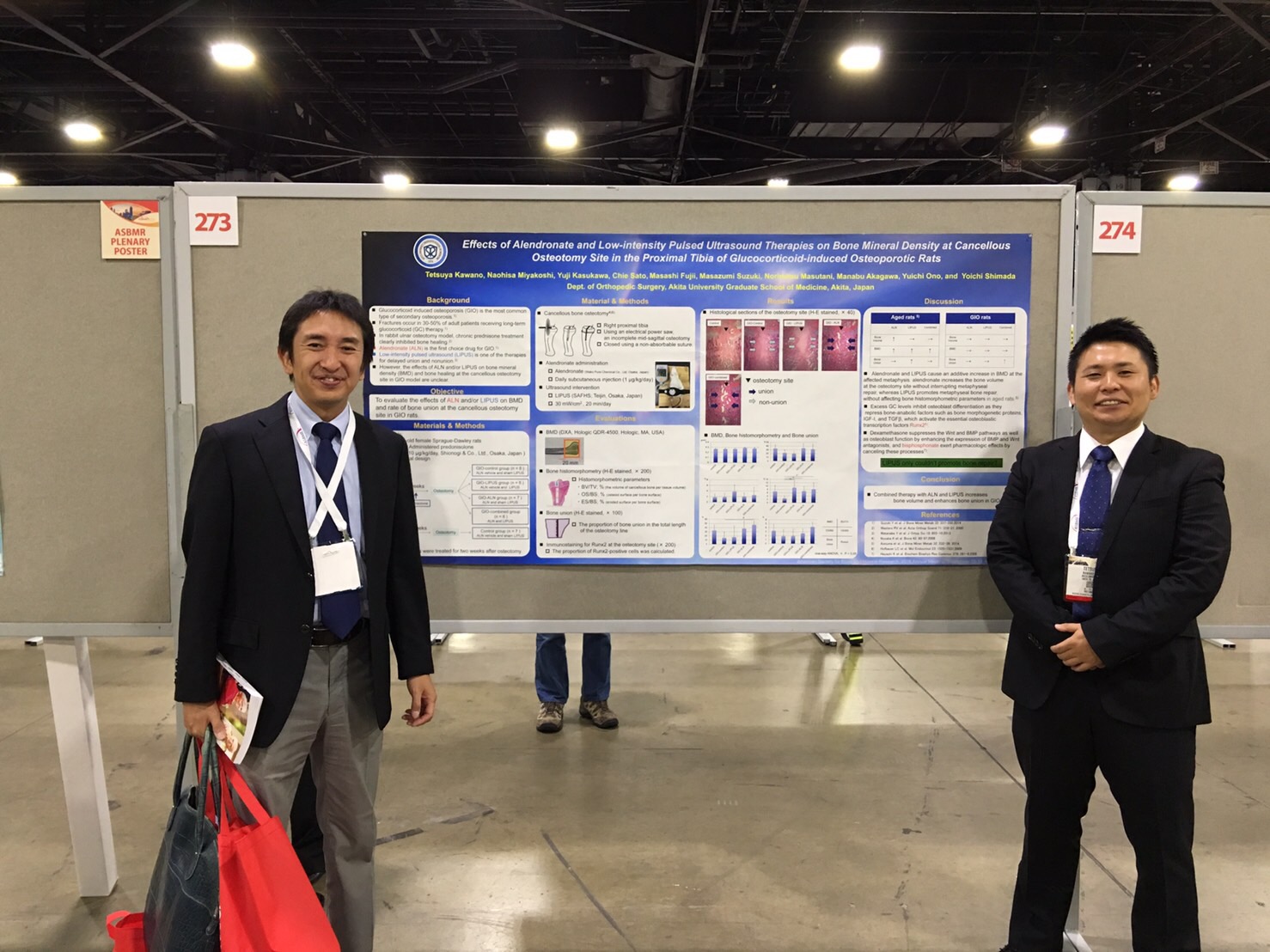

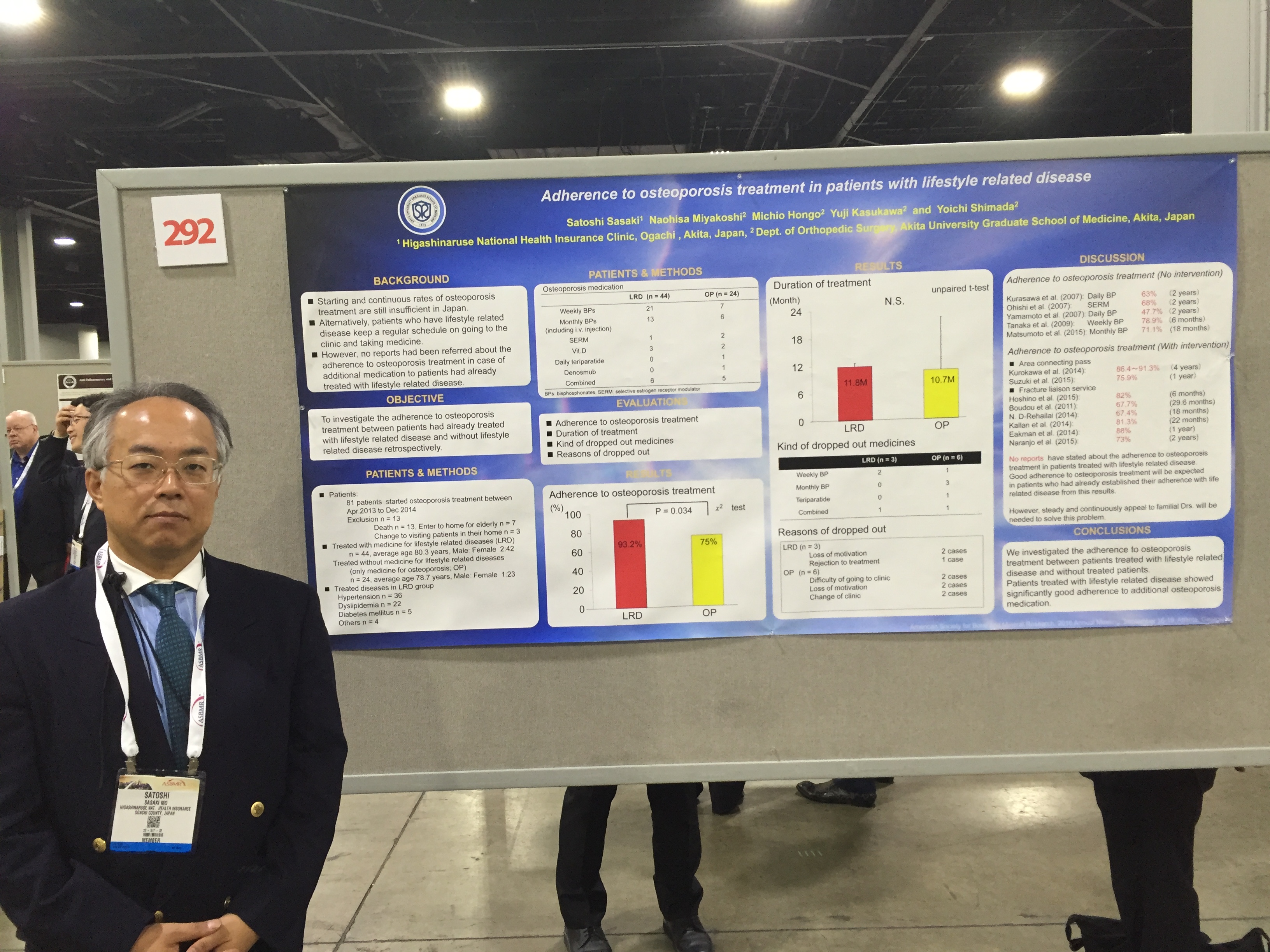

最新の基礎から臨床に至るまでの骨代謝に関する発表が、オーラルとポスターに分かれて行われており、そのどれもがハイレベルな内容ばかりでした。同門からは佐々木聡先生、粕川雄司先生、木下隼人先生、河野哲也先生、鈴木真純先生の5演題が通り、17、18日に分かれて発表がありました。佐々木聡先生はAdherence to Osteoporosis Treatment in Patients with Lifestyle Related Diseasesのタイトルで発表され、7人からの質問に対して英語でディスカッションされておりました。粕川雄司先生はAge-related Changes and Sex-related Differences in Spinal Kyphosis Angles and Spinal Mobility in an Elderly Japanese Population、河野哲也先生はEffects of Alendronate and Low-intensity Pulsed Ultrasound Therapies on Bone Mineral Density in Cancellous Osteotomy Sites in the Proximal Tibias of Rats with Glucocorticoid-induced Osteoporosisのタイトルで発表され、海外の方と骨代謝について英語で討論されておりました。また、自分の研究テーマに関連した発表から刺激を受けることもできました。

朝は有志を募ってのランニングが行われました。アトランタは温かく、とても気候が良いためランニングに適した地域でした。ホテルからスタートし、隣接するオリンピック公園を抜け、CNNや水族館、観覧車といった建造物を観ることで「アトランタ」という街をランニングと共に楽しみました。また、アトランタ周囲を巡り、アメリカの歴史を学ぶ機会もありました。実際にキング牧師が演説した教会などを直接訪問することで、かつては色濃く在った人種差別という問題を目の当たりにしました。

ASBMRに参加し、非常に多くのことから刺激を受けました。まだまだ自分が不足していること、今後の進むべき方向を改めて考える機会になったと思います。このような機会を与えてくださった島田洋一教授、宮腰尚久准教授にはこの場をお借りし、感謝申し上げます。本当にありがとうございました。