整形外科留学だより―イタリア編3:手術室

私が研修させて頂いている第3整形外科チームでは、手術は火曜日以外の月・水・木・金と週4日行われており、毎日朝7時半頃~夜7時半頃まで、1つの部屋(9番ルーム)で直列に行われている。縦で5~6件組まれているので、骨軟部腫瘍の手術が週に20件以上あるという計算になる。さすが世界的に有名な病院であり、よくそんなに患者がいるなあ、と感心してしまう。研修を初めてもう1ヵ月を過ぎてしまったのだが、この1か月では、腫瘍用人工関節の手術は週2~3件、骨盤の手術は1~2週に1件はあり、患者数がやはりちがう。しかも手術が早い。これらの手術は長くても1件当たり3時間以内には大概終わってしまう。2時間以内に終わる事もざらである。なんだか見ていると自分も簡単にできそうな気持になってくるが、多分勘違いなのだろう、と思い直す。

看護師さんの多くは英語が話せず、なかなかコミュニケーションがとれない所が少し不便である事を感じる。しかし、陽気な人が多く、結構やさしい人が多い。言葉が通じないが、笑顔で「Buongiorno!」と挨拶をする事を心がけていると、マッチョな看護師さんが無影灯についたカメラのモニターを自分の為に見やすいように調節してくれたり、威勢のいいおばちゃん看護師さんが「寒いでしょう(たぶんそんな事を言ってたと思われる)?」と手術着の上から着るディスポの服を持ってきてくれたりなど、ちょこちょこ人の温かさを感じる事ができる。特に南イタリア出身の人はFriendlyな人が多い印象であり、新潟に友人がいるというルイージさんは、自ら「任天堂のブラザースの弟と一緒の名前だよ!」と英語で自己紹介してくれるなど、ユーモアもある。イタリア語が話せたら楽しいだろうなぁ、と本当に思った…。

こういった陽気な雰囲気は手術全体にも現れており、Prof.Donattiはたまに手術中に大きな声で歌いだしたり、ベテランおばちゃん機械出し看護師さんは手術中でもDrたちと大きな声で談笑する。例え患者さんがルンバールでAwakeであったとしても全く関係ない。麻酔科の先生が足台を持って来てくれて、頭側から覗いて術野を見せてくれる事もあるのだが、ふと下を見るとAwakeの患者さんと目があって気まずい気持ちになった事もあった…。恐らく患者さんもあまり気にしないのだろう…。日本だと後で問題とかなるんだろうな、とお国柄の違いを実感した。

※おまけ

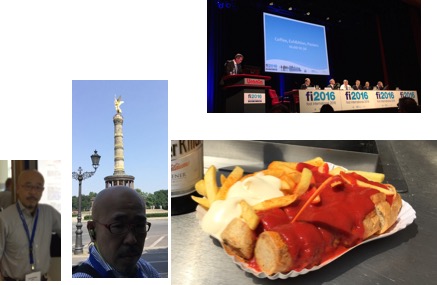

自分が滞在しているボローニャは北イタリアなのだが、かなり交通の便が良く観光に便利な場所である。イタリアの観光地といえば、ローマ・ヴェネチア・フィレンツェ・ミラノ・ナポリなどが有名であるが、特急電車に乗ると、ローマまで2時間15分くらい、ヴェネチアまで1時間10分くらい、フィレンツェまで35分、ミラノまで2時間くらい、ナポリまで3時間30分(ここは南イタリアなのでちょっと遠い)と、週末に1泊2日で有名観光地に簡単に行けてしまうのである。しかも電車代も割引など色々あり、それ程高くない。ホテルも三ツ星レベルでも設備・サービスは十分であり、ローマの駅前でも1泊2人で6千円くらいで泊まれてしまう。さらに経費削減ができるのではないかと思い、先日2つ星ホテルにチャレンジしたら、シャワーの根元が簡単に外れてしまい、壁から真横に垂直に水が出るという事態が発生したため、やはり3つ星クラスにしようかと思った…。

Figure 1: 手術室更衣室。日本と同じように狭く、脱ぎ散らかった術衣が落ちている…。

Figure 2: いつも手術が行われる9番手術室。イタリア語で「Sala Nove(9)」。

Figure 3: 手術室内部。患者さんがいない時。

Figure 4: Vatican Museumのらせん階段。

Figure 5: Vatican市国のサン・ピエトロ大聖堂クーポラ(展望できるところ)からの景色。

Figure 6: 夏の夜(21時開始)には、ローマ市内にあるカラカラ浴場(遺跡)内で野外オペラが行われる。開始前の舞台と会場。前の方の席を購入し、自分のキャラには似合わないリッチな気分に。